イベント情報

-

どっぷり、昭和町。

【開催日時】

2018年4月29日

【開催場所】

大阪市阿倍野区昭和町

【内容】

毎年、昭和の日に開催され、今年で13回目となる、御堂筋線昭和町駅界隈のエリアをあげたビッグな文化祭!桃ヶ池、長屋、商店街、学校、お寺、お店・・・街中が会場となって、マルシェや音楽ライブ、昭和の遊びなど、多種多彩なイベントがてんこ盛り!まちじゅう巡って、昭和町を楽しもう!

【主催者】

どっぷり昭和町実行委員会

【お問い合わせ】

06-6624-1127

info@showacho.jp

【Webサイト】

http://showacho.jp -

コレギウム・ヨハネス演奏会 ~プロジェクト・ジョージ~ かくも優美な作品。

【開催日時】

2018年9月2日(日)14時半開演

【開催場所】

豊中市立文化芸術センター小ホール 阪急曽根駅最寄

【出演者】

ソプラノ 山口和子

器楽 Collegium Johanness

指揮 柴田 大

【内容】

ヘンデル/水上の音楽(全曲) HWV348~350

オペラアリア集 「リナルド」より、わたしを泣かせてください ほか

ヘンデルの水上の音楽を、ピリオド楽器で全曲演奏します。

アマチュア・オケとしては恐らく珍しいことと思います。

【コレギウム・ヨハネスについて】

合奏も合唱も一緒になって音楽を作っていきたいというコンセプトで、2002年に立ち上げた団体です。関西で活動しています。

中編成の室内合唱団と室内合奏団からなり、演奏する作品に応じて編成を少しずつ組み替えています。

【料金】

入場無料(整理券要)

整理券は団員または問い合わせ先まで

【主催者】

コレギウム・ヨハネス

【お問い合わせ先】

ホームページのCONTACTフォームからお願いします。

cjohanness@aol.com

【Webサイト】

http://collejoha.houkou-onchi.com/ -

コレギウム・ヨハネス 第15回演奏会 ~プロジェクト・ディートリヒ~ 甘美なるイエスよ。

【開催日時】

2018年8月26日(日)15時開場 15:30開演

【開催場所】

日本基督教団 神戸雲内教会 阪急六甲駅最寄

【出演者】

ソプラノ 辛川千奈美、黒原みどり

アルト 谷口真理子

テノール 石橋 優

バス 鈴木信司、松浦慎二

通奏低音 パブロ・エスカンデ

器楽と合唱 コレギウム・ヨハネス

指揮 柴田 大

【内容】

ブクステフーデ/我らがイエスの御体 Membra Jesu Nostri BuxWV 75

フックス/「死者のためのミサ」より昇階唱 Graduale aus Missa pro defunctis 他

ヴィオール・コンソートと共に、ピリオド楽器で演奏します。

【コレギウム・ヨハネスについて】

合奏も合唱も一緒になって音楽を作っていきたいというコンセプトで、2002年に立ち上げた団体です。関西で活動しています。

中編成の室内合唱団と室内合奏団からなり、演奏する作品に応じて編成を少しずつ組み替えています。

【料金】

無料

【主催者】

コレギウム・ヨハネス

【お問い合わせ先】

ホームページのCONTACTフォームからお願いします。

cjohanness@aol.com

【Webサイト】

http://collejoha.houkou-onchi.com/ -

第10回 古典の日朗読コンテスト作品募集

【開催日時】

2018年7月2日~2018年8月21日

上記期間中にご応募ください。

◆最終審査会及び表彰式

日時:2018年11月11日(日)

会場:京都府立京都学・歴彩館(京都市左京区下鴨半木町1-29)

【開催場所】

古典の日推進委員会 朗読コンテスト係〒604-0862京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町240京都商工会議所ビル5階

【内容】

第10回 古典の日朗読コンテストの作品を募集します。

◆課題作品

【一般部門】・【中学・高校生部門】共通 いずれか1作品を選択 指定範囲を朗読のこと

①『舞姫』森鴎外

範囲:ある日の夕暮れなりしが、~また始めてわれを見たるがごとく、恥じてわが側を飛びのきつ。

②『にごりえ』樋口一葉

範囲:おい木村さん信さん寄つてお出よ、~表を通る男を見かけて寄つてお出でと夕ぐれの店先にぎはひぬ。

③『福翁自伝』福沢諭吉

範囲:「兄弟五人中津の風に合わず」 さて中津に帰ってから~自然、内に引っ込んで兄弟同士遊んでいるというような風でした。

範囲:「反故を踏みお札を踏む」 また私の十二、三歳のころと思う。~一人で窃と黙っていました。

*両範囲を朗読

④『坊っちゃん』夏目漱石

範囲:いよいよ約束が極まって、~中学校のありかも知らぬ奴があるものか。

*以上の題材の典拠として、出版社の指定はしない。

【料金】

【一般部門】 1,500円

【中学・高校生部門】無料

【主催者】

古典の日推進委員会

【お問い合わせ】

古典の日推進委員会

075-212-4767

【Webサイト】

http://www.kotennohi.jp

【備考】

●ひとり1作品。日本語での原文朗読。複数による朗読や群読は不可。

●BGMや効果音の使用は不可。

●作品の冒頭に「応募者の氏名」と「作品名」を録音。テープの場合は、必ず巻き戻して頭出しのこと。

●「応募申込書(必要事項記入)」・「録音媒体」・「定額小為替(【一般部門】のみ)」をセットの上、書留または宅配便(配達記録のわかるもの)にて下記まで送付。(送料各自負担)

*詳細は、下記ホームページをご覧ください。 -

BENTO おべんとう展―食べる・集う・つながるデザイン

【開催日時】

2018年7月21日(土)~10月8日(月・祝)

休室日:月曜日、9月18日(火)、25日(火) ※ただし、8月13日(月)、9月17日(月・祝)、24日(月・休)、10月1日(月)、8日(月・祝)は開室

開室時間:9:30~17:30 金曜日は9:30~20:00 (入室は閉室の30分前まで)

※ただし、7月27日(金)、8月3日(金)、10日(金)、17日(金)、24日(金)、31日(金)は 9:30~21:00

【開催場所】

東京都美術館

【内容】

誰かと一緒に食べる行楽弁当から毎日のお昼ごはんまで、お弁当は私たちの生活の中に深く根づいています。本展では日本独自の食文化である「お弁当」と食べることのコミュニケーション・デザインについて現代作家の作品を通して見つめます。子どもも大人もファミリーも楽しい、見る・聞く・触れる、参加体験型の展覧会です。

【料金】

観覧料:一般 800円 / 大学生・専門学校生 400円 / 65歳以上 500円/団体 600円 ※団体割引の対象は20名以上

※高校生以下は無料

※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方(1名まで)は無料

※毎月第3土曜日と翌日曜日は「家族ふれあいの日」により、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住、2名まで)は、一般当日料金の半額

※8月15日(水)、9月19日(水)はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料(当日は混雑が予想されます)

※いずれも証明できるものをご持参ください

※10月1日(月)は「都民の日」により、どなたでも無料

【サマーナイトミュージアム割引】

7月27日(金)、8月3日(金)、10日(金)、17日(金)、24日(金)、31日(金)の17:00以降は、一般600円、大学生・専門学校生 無料(証明できるものをご持参ください)

【相互割引】

特別展「没後50年 藤田嗣治展」の観覧券(半券可)を本展会場入口でご提示の方は、一般料金から300円引き(1枚につき1名1回限り)。

「おべんとう展」の観覧券(半券可)を館内のチケットカウンターでご提示の方は、「没後50年 藤田嗣治展」の当日券が100円引き(1枚につき1名1回限り)

【主催者】

東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)

【お問い合わせ先】

東京都美術館

03-3823-6921(代表)

【Webサイト】

http://bento.tobikan.jp -

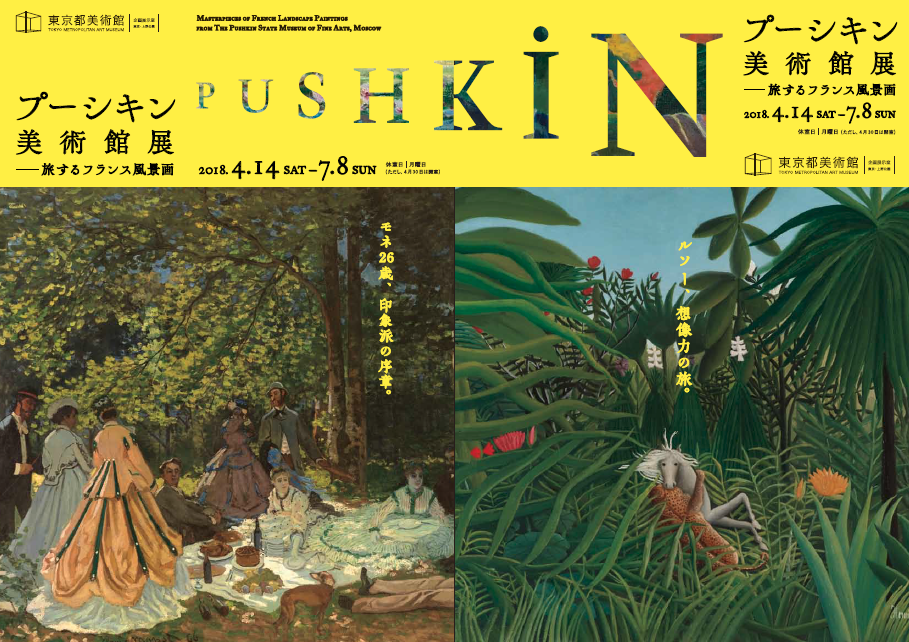

プーシキン美術館展──旅するフランス風景画

【開催日時】

2018年4月14日(土)~7月8日(日)

休室日:月曜日※ただし、4月30日(月・休)は開室

開室時間:9:30~17:30(入室は閉室の30分前まで)

夜間開室:金曜日は9:30~20:00(入室は閉室の30分前まで)

【開催場所】

東京都美術館

【内容】

珠玉のフランス絵画コレクションで知られるモスクワのプーシキン美術館から、17世紀から20世紀の風景画65点が来日します。神話の物語や古代への憧憬、あるいは身近な自然や大都市パリの喧騒、果ては想像の世界に至るまで、描かれた時代と場所を軸にフランス近代風景画の流れをご紹介します。様々な情景を舞台にした風景画は、その土地のにおいや太陽の煌めき、風にそよぐ木々や街のさざめきをも感じさせてくれます。

なかでも、初来日となるモネの《草上の昼食》では、同時代の人物たちとみずみずしい自然の風景が見事に調和しています。印象派の誕生前夜、26歳となる若きモネの魅力溢れる作品です。ほかにもロラン、ブーシェ、コロー、ルノワール、セザンヌ、ゴーガン、ルソーらの作品が集います。新緑の上野で、巨匠たちが愛した光と色彩が躍る美しい風景を巡る「旅」をどうぞお楽しみください。

【主催者】

東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)、朝日新聞社、テレビ朝日、BS朝日、プーシキン美術館、ロシア連邦文化省

【お問い合わせ先】

TEL:03-5777-8600(ハローダイヤル)

TEL:03-5777-8600(ハローダイヤル)

【Webサイト】

http://pushkin2018.jp -

講演会シリーズ『江戸から学ぶ』キックオフイベント 基調講演「私の見た江戸時代」・トークセッション「今も生き続ける江戸・台東区」

【開催日時】

2018年5月27日(日曜) 午後0時30分開場 午後1時開演 午後3時30分閉演予定

【開催場所】

東京国立博物館

【内容】

江戸から明治へ時代が変わった150年の節目を迎えた今開催する、台東区に色濃く残る江戸文化の魅力に対する理解を深め、未来を拓く知恵やこころを学ぶことができるよう、『講演会シリーズ「江戸から学ぶ」』のキックオフイベントを行います。

【料金】

無料

【主催者】

台東区

【お問い合わせ先】

台東区文化振興課

03-5246-1146

【Webサイト】

https://www.city.taito.lg.jp/index/bunka_kanko/torikumi/edo/kickoff.html -

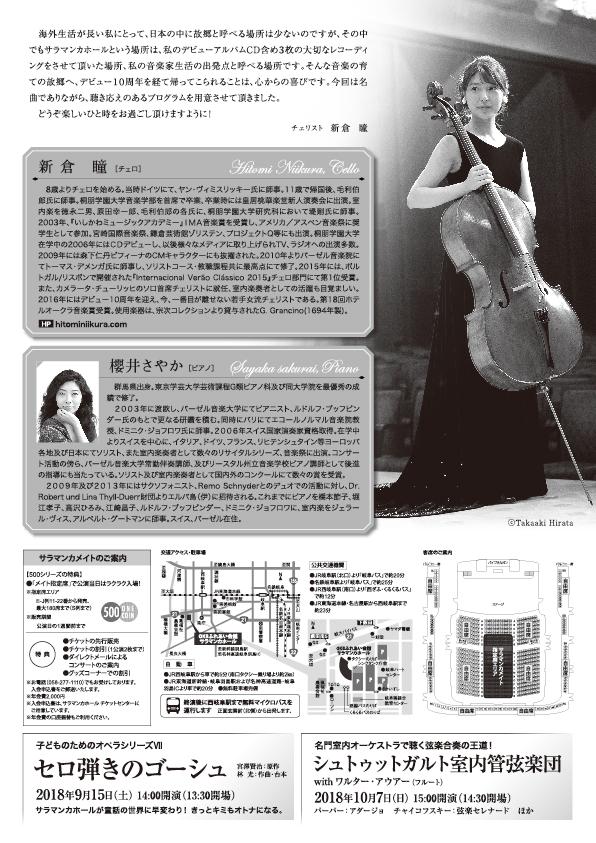

新倉瞳 ロマンティック チェロ・ナイト

【開催日時】

2018年 7月5日

【開催場所】

岐阜サラマンカホール

【内容】

ヨーロッパを拠点に多様なジャンルで活躍中の新倉瞳。

夏の夜を優雅にチェロで奏でる。

【料金】

自由席 500円

【主催者】

サラマンカホール

【お問い合わせ先】

058-277-1110

【Webサイト】

http://salamanca.gifu-fureai.jp

【バリアフリー対応】

, サラマンカホールには車イススペースが6席ございます。 -

ジャコバン国際ピアノ音楽祭2018 in岐阜

【開催日時】

2018年6月9日、6月10日

【開催場所】

岐阜サラマンカホール

【内容】

聴いて、見て、食べて美味しいイベントがまた、サラマンカホールにやってきます。

今年は日本とフランスのジャズ・ピアニストも加わって華やかに開催。

ピアノリレーコンサートの合間の本格フレンチもお楽しみに!

【主催者】

サラマンカホール

【お問い合わせ先】

058-277-1110

【Webサイト】

http://salamanca.gifu-fureai.jp

【バリアフリー対応】

, サラマンカホールには全6席の車イススペースがございます。 -

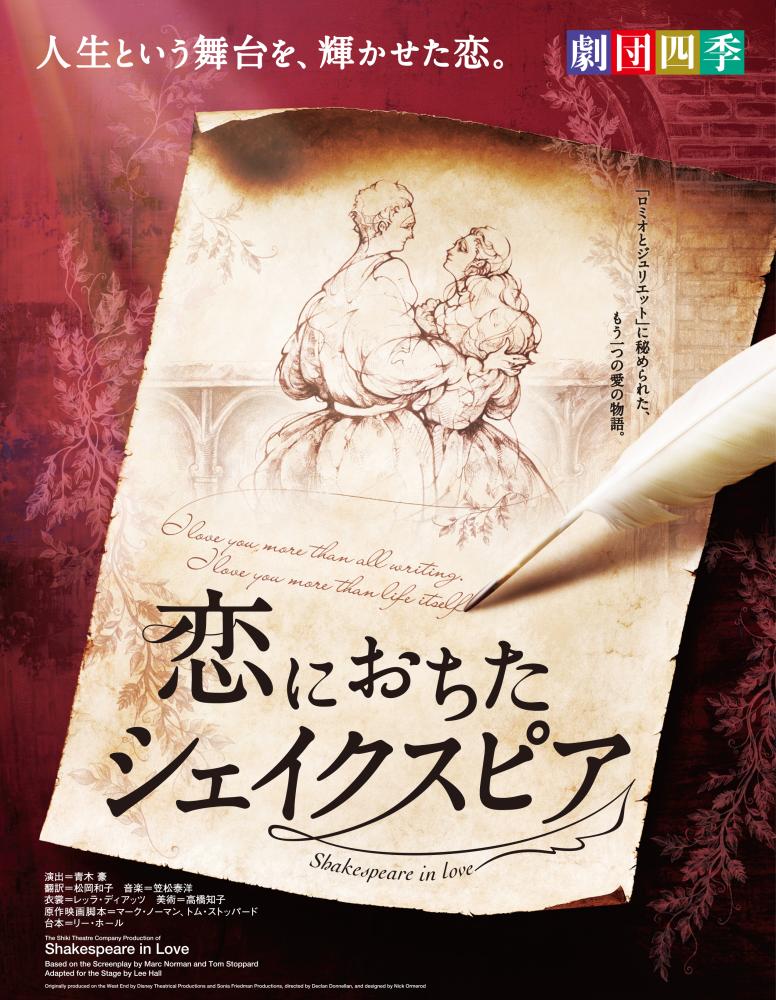

『恋におちたシェイクスピア』

【開催日時】

2018年9月7日(金)~9月30日(日)

【開催場所】

京都劇場

【内容】

名作「ロミオとジュリエット」の誕生に、若きシェイクスピアの許されぬ恋が大きく関わっていたとしたら―?

「もしも」から生まれたラブストーリー『恋におちたシェイクスピア』は、ディズニーとソニア・フリードマンが製作し2014年に英国・ウェストエンドで上演された舞台です。アカデミー賞7部門を受賞した同名映画をベースとした本作はロンドンで高い評価を受けました。

この舞台脚本に基づき、ロンドン版とは異なるオリジナル演出でお届けするのが劇団四季の新作『恋におちたシェイクスピア』です。劇団創立65周年の記念すべき年に、四季の原点であるストレートプレイの魅力を味わっていただきたい…演劇への愛と祈りにあふれ、生きる歓びに満たされる人間ドラマに、どうぞご期待ください。

【料金】

S席:9,720円 A席:7,560円 B席:5,400円

【お問い合わせ】

劇団四季 関西オフィス

06-4796-6600

【Webサイト】

https://www.shiki.jp/

【バリアフリー対応】

車いす