イベント情報

-

葛西聖司の歌舞伎入門

【開催日時】

2018/6/3(日)~2018/6/3(日)

【開催場所】

福岡アジア美術館

【内容】

元NHKアナウンサー、古典芸能解説者の葛西聖司(かさいせいじ)氏による歌舞伎入門講座を開催。歌舞伎のいろはと魅力を語る。「六月博多座大歌舞伎」の見どころもあわせて紹介。

福岡における伝統芸能の普及を目的に、市民が日本・地域に根づく伝統芸能の魅力を知るきっかけをつくる。

会場では、バリアフリー対応、車椅子用の専用指定席対応を実施予定。

【主催者】

公益財団法人 福岡市文化芸術振興財団、福岡市

【お問い合わせ先】

公益財団法人 福岡市文化芸術振興財団、福岡市

0922636265

【Webサイト】

http://www.ffac.or.jp -

平成30年度学校団体鑑賞事業「和太鼓鑑賞公演~舞太鼓あすか組~」

【開催日時】

2018/6/14(木)~2018/6/14(木)

【開催場所】

和歌山県民文化会館

【内容】

当財団では青少年の育成事業の一環として日本の伝統芸能を身近に楽しんでいただく事を目的に、毎年、学生の皆様を対象とした鑑賞事業を実施しています。また、幅広く県民の皆様にも伝統芸能に触れていただきたく、一般の方も低価格で鑑賞していただけるようにしています。今年は、和太鼓ということで、言語に関係なくバリアフリーでその和太鼓の響きを楽しんでいただけるため、特別支援学校の生徒さんたちにも参加していただくことになっています。文化会館は、バリアフリー化されており障害者専用駐車場,障害者専用トイレ、車いす対応の座席などが完備されており一人でも車椅子席まで行く事が可能です。また、例年、留学生の方にも日本の伝統芸能に触れていただきたく、ご招待をさせていただいております。また、体験・体感を重視しているため言語に頼らない日本の伝統芸能を海外の方にも楽しんでいただける催しとなっております。

【主催者】

一般財団法人和歌山県文化振興財団

【お問い合わせ先】

一般財団法人和歌山県文化振興財団

0734361331

【Webサイト】

http://www.wacaf.or.jp/ -

修理完成記念特別展「糸のみほとけ -国宝 綴織當麻曼荼羅と繡仏-」

【開催日時】

2018/7/14(土)~2018/8/26(日)

【開催場所】

奈良国立博物館

【内容】

古来、わが国では綴織や刺繡は主要な仏像の表現技法でした。わが国最古の本格的寺院である飛鳥寺において、本尊である銅の丈六仏とともに丈六の繡仏(刺繡による仏像)が製作されたように、日本仏教の黎明期より繡仏が製作されていました。また、わが国では織り技法の一種である綴織の仏像もまつられました。その白眉が奈良・當麻寺の本尊綴織當麻曼荼羅(国宝)です。平成30年3月、5年間にわたり行われた綴織當麻曼荼羅の修理が完成します。これを記念し、古代から近世にかけての繡仏、綴織による仏像の名品を一堂に集め、糸のみほとけの世界を展観します。また、本展覧会では、英語・中国語・韓国語による音声ガイド・題箋等により、海外の方にもより楽しんでいただける環境を提供します。

【主催者】

奈良国立博物館

【お問い合わせ先】

ハローダイヤル

05055428600

【外国語対応】

英語, 中国語, 韓国語 -

東京鮮烈sess!on!!

【開催日時】

2018年5月30日

【開場】18:30 【開演】19:30 2ステージ 入替なし

【開催場所】

四条川端 LiveTBarTBondsTRosary

【内容】

ジャズ・フラメンコ・ヒップホップ 多様なバックボーンを持つ百戦錬磨の獅子たちが繰り広げる熱いセッションをお楽しみくださいませ。

Let's enjoy our music with beautiful twin guitar ,percassion,and rythm tap dance from Jazz,Flamenco,and Hiphop world.

【料金】

有

【前売】 3,500円【当日】 4,000円(1ドリンク別)

【主催者】

(株)Stomach Office

【お問い合わせ先】

Live Bar Bonds Rosary

075-285-2859

【Webサイト】

http://bondsrosary.com/

【外国語対応】

英語 -

京丹後郷土芸能祭「丹後の祭り」

【開催日時】

2018年10月21日

開場13時00分

開演13時30分

終演16時30分(予定)

【開催場所】

京都府丹後文化会館

【内容】

1事業の趣旨・目的

京丹後市内各地の郷土芸能について、市民等に鑑賞する機会を提供し、魅力を広く発信することで郷土芸能の伝承育成を図る。

2内容

(1)郷土芸能の舞台発表

市内の各区を通じて郷土芸能関係団体に参加を呼びかける。当日は6団体の参加を想定しており、各団体20分程度で舞台発表を行う。

(2)郷土芸能に関するミニ講演(解説等)

京丹後市内各地の郷土芸能及び伝統行事について、専門知識を有する講師等によりミニ講演(解説等)を行う。

(3)郷土芸能等の映像上映

主催者が作成した各地域の郷土芸能の記録保存データを会場内ホールにて上映し、来場者がいつでも鑑賞できるよう状態にする。

(4)未実施の団体への呼びかけ

現在は郷土芸能が実施されていない地区にも出演を呼びかけ、伝統芸能の復活・伝承、地元地域の活性化を図る。

【料金】

無

【主催者】

京丹後文化のまちづくり実行委員会

【お問い合わせ先】

京丹後文化のまちづくり実行委員会事務局

0772-69-0630

【バリアフリー対応】

, -

京都・らくご博物館【夏】~納涼寄席~Vol.49

【開催日時】

2018年8月3日

午後6時30分~午後8時30分

【開催場所】

京都国立博物館 平成知新館 講堂

【内容】

京都国立博物館では、 日本の伝統芸能である落語の上演を「京都・らくご博物館」と題して定期的に実施しています。

今回は、米朝事務所より、桂米團治をはじめとする実力派の落語家5名にお越しいただき、ご来場のみなさまに笑顔をお届けいたします。演目は当日のお楽しみ。チケットは名品ギャラリーの観覧券(平成30年9月9日まで有効)付なので、落語とあわせて展示もお楽しみください。

【料金】

有

一般 3,100円(税込)/キャンパスメンバーズ 2,500円(税込)

【主催者】

京都国立博物館

【お問い合わせ先】

京都国立博物館

075-531-7504

【Webサイト】

http://www.kyohaku.go.jp/jp/event/rak/index.html -

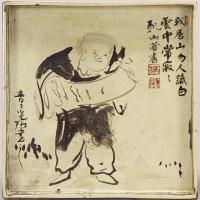

特集展示「百萬遍知恩寺の名宝」

【開催日時】

2018年8月7日 ~ 2018年9月9日

火~木・日曜日:午前9時30分から午後5時まで

金・土曜日:午前9時30分~午後8時まで

7月の金・土曜日:午前9時30分~午後9時まで

(入館はいずれも閉館の30分前まで)

休館日:月曜日

*ただし、月曜日が祝日・休日となる場合は開館し、翌火曜日を休館とします。

【開催場所】

京都国立博物館 平成知新館

【内容】

京都市左京区にある知恩寺は浄土宗宗祖・法然上人開基の七大本山の一つです。第二世・源智上人が「知恩寺」と名づけました。浄土宗ゆかりの名品を数多く所蔵し、「蝦蟇鉄拐図」をはじめ中国美術の優品もあります。当館では、近年、知恩寺のご協力のもと所蔵文化財の悉皆調査を実施してきました。当館の学術調査の成果をもとにした本展をとおして、京都に根差した浄土宗美術の精華をご覧いただければ幸いです。

〈重要文化財 蝦蟇鉄拐図 顔輝筆 京都・知恩寺蔵〉

【料金】

有

一 般 520円(410円)

大学生 260円(210円)

( )内は団体20名以上

9月4日~9月9日は、3F及び1Fの2~6室は閉室となります。

本特集展示及び彫刻展示室はご覧いただけます。

この期間の料金

一 般 260円(210円)

大学生 130円(110円)

( )内は団体20名以上

【主催者】

京都国立博物館

【お問い合わせ先】

京都国立博物館

075-525-2473

【Webサイト】

http://www.kyohaku.go.jp/jp/project/chionji_2018.html

【外国語対応】

英語, 中国語, 韓国語

【バリアフリー対応】

, 音声ガイド -

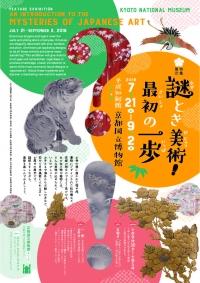

特集展示「謎とき美術!最初の一歩」

【開催日時】

2018年7月21日 ~ 2018年9月2日

火~木・日曜日:午前9時30分から午後5時まで

金・土曜日:午前9時30分~午後9時まで

(入館はいずれも閉館の30分前まで)

休館日:月曜日

*ただし、月曜日が祝日・休日となる場合は開館し、翌火曜日を休館とします。

【開催場所】

京都国立博物館 平成知新館

【内容】

お寺の襖に描かれた龍や虎、着物にデザインされた松竹梅など、京都の街なかでもよく見かける、あの生き物や植物には、どんな意味が込められているのでしょう。お子さまや海外からお越しの方など、初めて日本美術にふれる方にお薦めの企画展示です。謎解きをしながら、美術を楽しんでみましょう。

【料金】

有

一 般 520円(410円)

大学生 260円(210円)

( )内は団体20名以上

【主催者】

京都国立博物館

【お問い合わせ先】

京都国立博物館

075-525-2473

【Webサイト】

http://www.kyohaku.go.jp/jp/project/nazotoki_2018.html

【外国語対応】

英語, 中国語, 韓国語

【バリアフリー対応】

, 音声ガイド -

特集展示「新収品展」

【開催日時】

2018年6月12日 ~ 2018年7月16日

火~木・日曜日:午前9時30分から午後5時まで

金・土曜日:午前9時30分~午後8時まで

7月の金・土曜日:午前9時30分~午後9時まで

(入館はいずれも閉館の30分前まで)

休館日:月曜日

*ただし、月曜日が祝日・休日となる場合は開館し、翌火曜日を休館とします。

【開催場所】

京都国立博物館 平成知新館

【内容】

平成22(2010)年から平成29(2017)年3月末までに当館が収集した美術品・文化財の一部を展示します。

当館では旧平常展示館建替などのため、購入やご寄贈によって収蔵品となった作品を、まとまったかたちでお見せする機会がありませんでした。このたび満を持して、当館の新たな宝をご紹介いたします。なんといっても7年分ですから、盛り沢山の内容です。国宝「漢書楊雄伝第五十七」や、尾形光琳と乾山の合作である重文「銹絵寒山拾得図角皿」など、バラエティに富んだ名品の数々をお楽しみください。

【料金】

有

一 般 520円(410円)

大学生 260円(210円)

( )内は団体20名以上

【主催者】

京都国立博物館

【お問い合わせ先】

京都国立博物館

075-525-2473

【Webサイト】

http://www.kyohaku.go.jp/jp/project/new_2018.html

【外国語対応】

英語, 中国語, 韓国語

【バリアフリー対応】

, 音声ガイド -

ALTI芸術劇場Vol.46 京都アルティ弦楽四重奏団

【開催日時】

2018年11月17日

15時開演(14時半開場)

【開催場所】

京都府立府民ホールアルティ

【内容】

京都が誇る、アルティのレジデント・カルテット。一流ソリストとして活躍する4人が織りなす極上の室内楽をご堪能ください。

プログラム:

シューベルト 弦楽四重奏曲第15番 ト長調 D887、弦楽五重奏曲 ハ長調D956

【料金】

有

プレミアム席5,700円、一般4,700円、学生3,700円

【主催者】

創<(公財)京都文化財団、(株)コングレ共同事業体>

【お問い合わせ先】

京都府立府民ホールアルティ

075-441-1414(9-18時、第1・第3月曜日休館、祝日の場合翌日)