イベント情報

-

シアター よみがえる風景 ─大徳寺大仙院の襖絵─

【開催日時】

2018年1月30日(火)~3月18日(日)

火曜、木曜、日曜 13:00~/14:00~/15:00~

休館日:月曜日 休映日:2月8日(木)、2月13日(火)、2月20日(火)

*都合により、上映が中止される場合がございます。

*毎土曜日は土曜講座開催のため、上映はありません。

【開催場所】

京都国立博物館

【内容】

かつて大徳寺大仙院のために狩野元信や相阿弥によって描かれた方丈の襖絵。現在は掛軸の状態で京都国立博物館に寄託されている32幅を、方丈の空間にダイナミックに再現。作品が描かれた時代へ、時を超えてご案内します。 [4K](上映時間:約20分) -

特別企画「貝塚廣海家コレクション受贈記念 豪商の蔵―美しい暮らしの遺産―」開催記念 春の呈茶席のお知らせ

【開催日時】

2018年3月10日(土)、11日(日)各日とも10:00~15:00

※数に限りがございます(1日限定100名)。

なくなり次第終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

【開催場所】

京都国立博物館

【内容】

京都国立博物館では特別企画「貝塚廣海家コレクション受贈記念 豪商の蔵―美しい暮らしの遺産―」開催を記念し、廣海家から寄贈いただいた茶道具をもちいて、春の呈茶席を設けます。

博物館内の茶室「堪庵(たんあん)」にて、廣海家ゆかりの和菓子をお楽しみいただけます。

商家の暮らしのひとときをご体験ください。

【料金】

呈茶料:500円(抹茶と和菓子)

※茶室入口にて呈茶券をお買い求めください。

※別途、当日の博物館観覧料が必要です。 -

Culture NIPPON シンポジウム in 横浜

【開催日時】

2018年2月28日(水)14:00~17:00(開場13:30)

【開催場所】

横浜美術館

【内容】

オリンピック・パラリンピック競技大会はスポーツの祭典であると同時に文化の祭典でもあり、世界が注目する2020年東京大会は、日本が誇る文化や伝統を世界へ発信する絶好の機会です。文化庁は、日本の強みである多様性に富んだ文化を活かし、次世代へのレガシーを創り出す文化プログラムの周知・普及を図るため、全国3会場でシンポジウムを開催いたします。

第三弾となる今回は、2020年以降へのレガシー創出に向けて取り組まれている文化プログラムの事例を、その担い手から発表頂きます。

【料金】

入場無料・事前申し込み

応募者多数の場合は抽選となります。

【主催者】

文化庁

【お問い合わせ先】

Culture NIPPON シンポジウム事務局

03-5540-7567

asahinp-tokyo2020@asahi.com -

ワークショップ 日本文化との出会い「きもの体験」

【開催日時】

2018年3月27日(火) ~ 2018年4月8日(日)11:00~16:30(当日受付)

会場:本館-特別4室

【開催場所】

東京国立博物館

【内容】

日本といえば、伝統衣装でもある「きもの」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

きものを着て記念撮影。きものにこめられた美意識や、生活文化を感じてください。

※当日11時より、会場にて先着順で受け付けます。 受付は終了時間の30分前まで。ただし、定員の30名に達した場合、受付を早く終了することがあります。ご了承ください。

※体験はおひとり一着、30分とさせていただきます。

【料金】

参加費:500円(ただし、高校生を除く18歳以上70歳未満の方は当日の入館料が必要)

【主催者】

協力:ハクビ京都きもの学院

【お問い合わせ先】

東京国立博物館 教育普及室

TEL:03-3822-1111(代) -

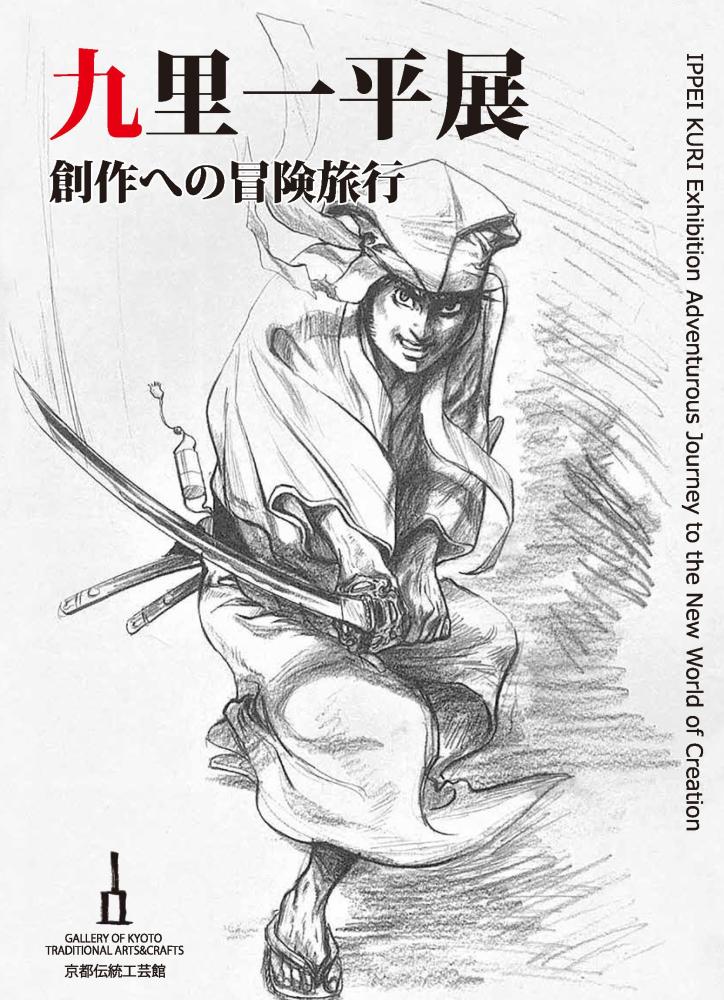

九里一平展 - 創作への冒険旅行

【開催日時】

2017年12月1日(金)~2018年1月21日(日)

休館日:毎週水曜・2017年12月29日(金)~2018年1月3日(水)

【開催場所】

京都伝統工芸館

【内容】

『科学忍者隊ガッチャマン』『タイムボカンシリーズ』『昆虫物語みなしごハッチ』など数々の人気アニメ作品を世に送り出した「タツノコプロ」。その創立者の一人でもある漫画家九里一平氏。50年以上前から漫画・アニメの文化を日本に広め支えてきた九里氏。2005年にタツノコプロを勇退後、フリーランスの漫画家として今なお現役として活動されています。この展示会では近年の作品を中心に展示。皆さんが知らない九里一平の世界を楽しんでください。

【料金】

無料

【主催者】

学校法人二本松学院

京都伝統工芸館

【お問い合わせ先】

京都伝統工芸館

075-229-1010

【Webサイト】

http://www.dentoukougei.com/event/kuri/index.html