イベント情報

-

玄清法流盲僧琵琶施餓鬼供養会

【開催日時】

2018年8月6日(月)

【開催場所】

成就院(福岡県福岡市南区高宮1-21-7)

【内容】

玄清法流盲僧琵琶は、福岡市南区にある成就院を本拠地とする、盲僧琵琶の一派玄清法流の僧侶によって演奏される琵琶の事です。

かつては、檀家を廻り、家や竈のお祓いを行っていましたが、現在では毎月の法要のほか、8月6日の施餓鬼法要にて、琵琶付きの読経が披露されています。

昭和39(1964)年に福岡県の無形文化財に指定されています。

現在、福岡市内の盲僧琵琶は晴眼の僧侶によって担われていますが、かつては盲人の僧侶によって担われており、彼らは週休活動のみならず芸能活動にも携わり、筑前琵琶や薩摩琵琶の元を築きました。

本行事は、そうした現在は芸能化した琵琶の源流の魅力を感じられるものです。

【主催者】

玄清法流盲僧琵琶保存会

【お問い合わせ先】

玄清法流盲僧琵琶保存会

― -

板付弥生のムラ「秋祭り」

【開催日時】

2018年10月27日(土) ~ 2018年11月27日(火)

【開催場所】

板付弥生のムラ(福岡県福岡市博多区板付3-21-1)

【内容】

秋祭りは、弥生時代にはじまった水田稲作を知り、文化財についての理解を深めていただくイベントで、今回で27回目を迎えます。

この催しは、板付弥生のムラの復元水田に実ったイネを収穫し、ことしの豊作に感謝するとともに、弥生時代のくらしを実際に体験しながら、楽しく過ごしていただくイベントです。

稲刈り以外にも脱穀といった農作業の体験、竪穴住居での生活体験や勾玉つくり、火起こし体験や、輪投げや餅まきなどの催しを行う予定です。

なお、本イベントは自由参加で、定員等はありません。

詳しくは本市市政だよりに掲載するほか、文化財活用部ホームページ・フェイスブック等でお知らせする予定です。

【主催者】

福岡市

【お問い合わせ先】

福岡市

092-711-4783

【Webサイト】

http://bunkazai.city.fukuoka.lg.jp -

国史跡吉武高木遺跡「やよいの風公園」コスモスまつり

【開催日時】

2018年11月3日(土)

【開催場所】

国史跡吉武高木遺跡「やよいの風公園」(福岡県福岡市西区大字吉武)

【内容】

コスモスまつりは、やよいの風公園に隣接する土地で進めている「花畑プロジェクト」で栽培するコスモスの開花に合わせて、地域と協働で開催するものです。

この催しでは、地域による物販や、園内を巡って遺跡のクイズに挑戦するクイズラリー、勾玉つくり体験など、様々なイベントを行う予定で、弥生時代について学びながら楽しく過ごしていただけるものとなっています。

なお、本イベントは自由参加で、定員等はありません。

詳しくは本市市政だよりに掲載するほか、文化財活用部ホームページ・フェイスブック等でお知らせする予定です。

【主催者】

福岡市

【お問い合わせ先】

福岡市

092-711-4783 -

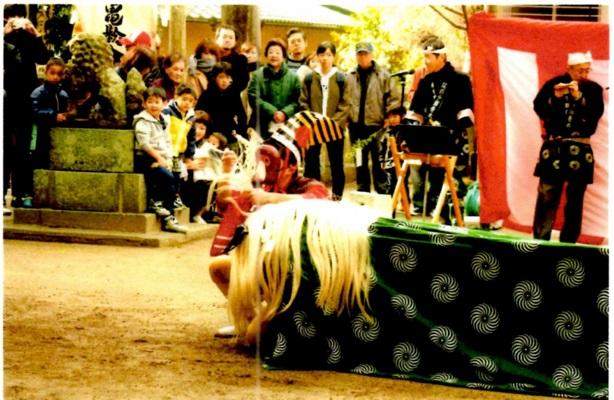

今宿青木獅子舞 元旦公開事業

【開催日時】

2019年1月1日(火)

12時半から

【開催場所】

八雲神社(福岡県福岡市西区今宿上ノ原字天神)

【内容】

福岡市内に伝わる宇田川原豊年獅子舞と共通する演目が伝わっており、かつての旧糸島・早良郡下に広く分布していた獅子舞と考えられます。

どのようにして今宿に獅子舞が伝わったのかは明らかではありませんが、残されている小太鼓に「文久三年(1863)十一月吉日」とあり、江戸時代には既に存在していたことを裏付けています。

戦時中に一時中断し、戦後に復活。昭和33(1958)年に休止状態となりましたが、昭和50(1975)年に再び復活し、現在まで継承されています。

毎年、八雲神社の境内は多くの観客で賑わいます。

【主催者】

今宿青木獅子舞保存会

【お問い合わせ先】

今宿青木獅子舞保存会

092-807-0039 -

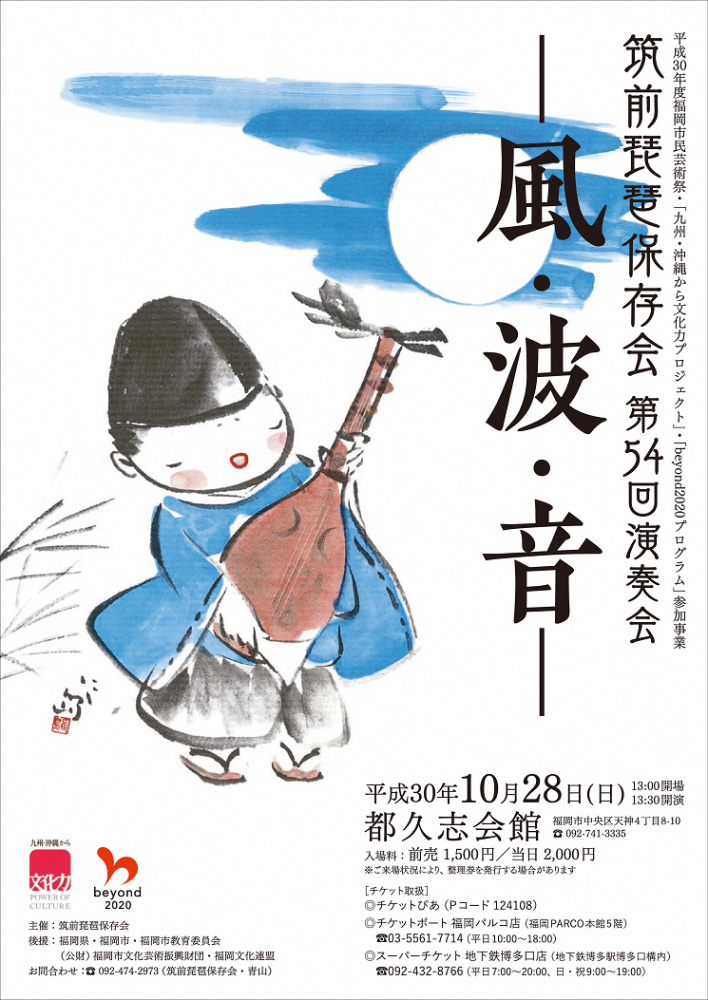

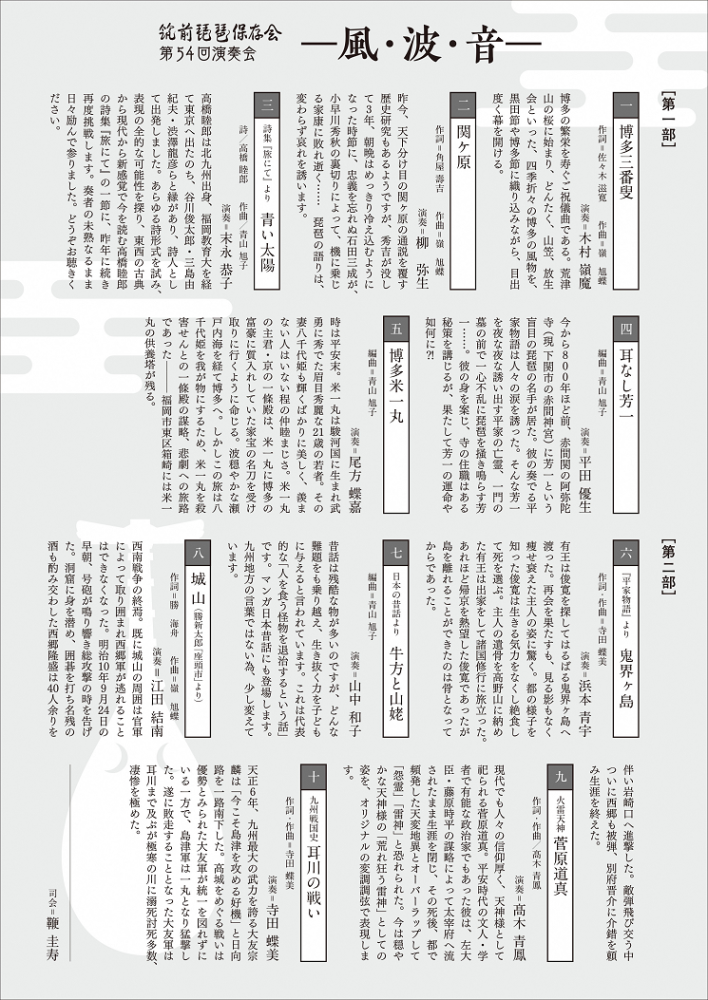

筑前琵琶保存会 第54回演奏会~風・波・音~

【開催日時】

2018年10月28日(日)

13:00開場・13:30開演

【開催場所】

都久志会館(福岡県福岡市中央区天神4-8-10T)

【内容】

博多生まれの伝統芸能「筑前琵琶」の継承と発展に取り組んでいる当会の、今年度の成果を披露するとともに、より多くの人に筑前琵琶への理解と親しみを深めていただく機会となることを願って、演奏会を開催します。

先人から受け継がれてきた古典を大切にしつつも、従来の固定概念に縛られることなく、日々自由に創作活動を続けるメンバーが、過去・現代、日本・外国の枠を超えた魅力ある琵琶を目指して、色鮮やかな演奏を発信。

他の和楽器にはない「一人の人間が同時に作る音と声」による個性豊かな物語空間は、諸外国の方にとっても新しい日本音楽・日本文化の魅力発見につながるはずです。

今回は、平家物語などの古典をはじめ、本演奏会にむけて書き下ろした新曲も織り交ぜ、物語・詩などバラエティ豊かに、以下の10曲を演奏予定です。

■曲目

博多三番叟/関ケ原/詩集『旅にて』より 青い太陽//耳なし芳一/博多米一丸/『平家物語』より 鬼界ヶ島/日本の昔話より 牛方と山姥/城山/火雷天神菅原道真/九州戦国史耳川の戦い

!NEWS!

平成30年9月9日(日)に開催された、第55回 日本琵琶楽コンクールにて、本演奏会出演予定者が入賞いたしました!

入賞した2名を含む、「伝統を踏まえながら、常に生命力をもって生き続ける」ことを目指す嶺青流の筑前琵琶の演奏を、ぜひお楽しみください!

■髙木 青鳳

第55回「日本琵琶楽コンクール」にて第1位入賞。

文部科学大臣賞、日本放送協会会長賞、日本琵琶楽協会会長賞、辻靖剛賞、鶴田錦史賞、石田琵琶店賞を同時受賞。

■尾方 蝶嘉

第55回「日本琵琶楽コンクール」にて第2位入賞。

日本琵琶楽協会会長賞、石田琵琶店賞を同時受賞。

【料金】

前売り 1,500円

当日 2,000円

【主催者】

筑前琵琶保存会

【お問い合わせ先】

筑前琵琶保存会

092-474-2973

【Webサイト】

http://chikuzenbiwa.web.fc2.com/ -

鳥の演劇祭11

【開催日時】

2018年9月6日~2018年9月23日

【開催場所】

鳥取市鹿野町

【内容】

今年は、「人の光を見るのが観光ならば、舞台を観るのは最高の観光だ!」をテーマに、演劇と人の関係をさまざまに試み、多様な驚き、喜び、楽しさをお届けします。国内外のさまざまなジャンルの優れた作品を上演に加え、劇場周辺の城下町エリアに演劇祭直営のショップやカフェ、展示スペースなどを出店するなど、舞台芸術とともに地域の様々な文化に触れ合って楽しめます。

【お問い合わせ先】

「鳥の演劇祭」問合せ窓口(鳥の劇場内)(鳥取県鳥取市鹿野町鹿野1812-1)

0857-84-3612

engekisai@birdtheatre.org

【Webサイト】

www.birdtheatre.org/engekisai/

【外国語対応】

英語 -

西浦のかずら引き

【開催日時】

2018年8月16日(木)

【開催場所】

漁協西浦支所(福岡県福岡市西区大字西浦1158)

【内容】

8月16日に行われる西浦の浜方の盆行事の1つです。当日早朝に子供会・青年団が近くの土手で葛(くず)を集め、西浦漁港前の広場に積み上げ、夕方5時頃、かずら引きが始まります。積み上げた葛を50m程に引き延ばし、赤褌、白褌の子供たち、上半身裸の青年たちあわせて50名ほどが左右に分かれ、交互に3回程転がします。

そこに角のある藁の鉢巻をした二人の鐘馗大臣(ショウキダイジン)が現れ、暖竹で子供たちの背中を叩きます。叩かれた子供は無病息災と言われています。

かつて、福岡では盆行事として、盆綱引きや盆踊りが各地で行われていましたが、現在も盆綱引きを行っているところは少なくなりました。

【料金】

無料

【主催者】

西浦のかずら引き保存会

【お問い合わせ先】

西浦のかずら引き保存会

092-809-2231 -

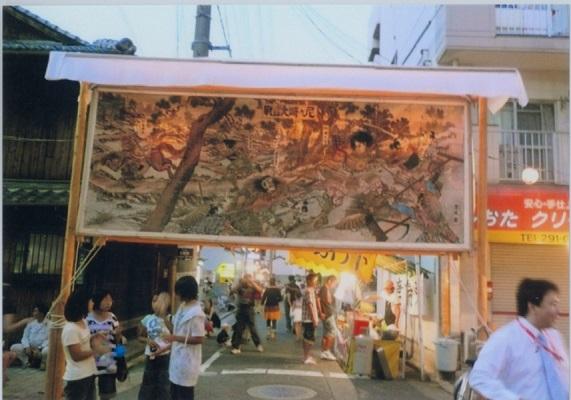

大浜流灌頂

【開催日時】

2018年8月24日(金) ~ 2018年8月26日(日)

【開催場所】

流灌頂通り及びふれあい通りの一部(福岡県福岡市博多区大博町7近辺)

【内容】

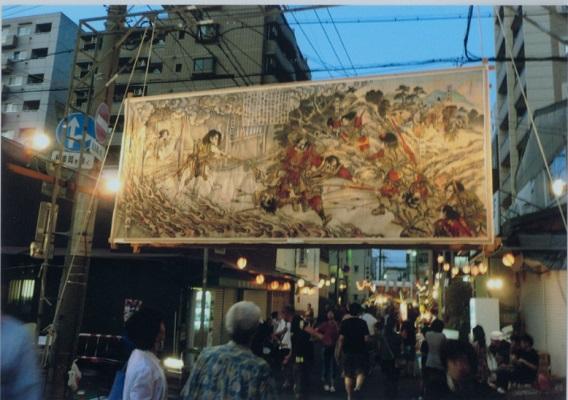

大浜流灌頂は、宝暦6(1756)年の博多湾海難者を供養するために始まったお祭りです。

町内には、縦180cm、横450cmほどにもなる武者絵の大灯籠が飾られ、それぞれの家でも花笠灯籠を飾ります。

この時に飾られる武者絵の大灯籠は、昭和33年に福岡県の有形民俗文化財に指定され、地域の人々によって大事に守り伝えられています。

大浜流灌頂は博多の夏の終わりを告げる行事ともいわれてきました。

【料金】

無料

【主催者】

大浜流灌頂継承保存会

【お問い合わせ先】

大浜流灌頂継承保存会

090-8761-6685 -

はやま行事

【開催日時】

2018年11月19日(月) ~ 2018年11月20日(火)

【開催場所】

奈多公民館ほか周辺(福岡県福岡市東区大字奈多2-14-2)

【内容】

旧暦10月19日(現在、11月19日)に奈多志式神社の秋大祭に奉納される行事です。

奈多にある西方、前方、牟田方、高浜の4地区のうちの2地区の若者が塩鯛を素早く料理して神に献饌する早さを競うものです。

言い伝えでは神功皇后の三韓進軍の折、この地に軍議所が設けられ、周辺は水軍の一大根拠地となりました。奈多の御先祖たちは、皇后に大鯛を献上料理したことが始まりで、ながい伝統に培われた奈多の魂が今なお、若人に伝え受け継がれてます。神人合一し、大漁、里人安全祈願、神恩感謝満足のため神霊をよび迎えての奉仕です。

この行事は年齢組織である青年会の卒業を意味し、「早魚を切る」ことが一人前と見なされる条件となっていたことも民俗行事として見逃せない点となっています。

他に例を見ない独特の神事「早魚神事(はやましんじ)」は奈多の夜神楽の中で「早魚舞」として行われ、福岡県の無形民俗文化財に指定されています。

【料金】

無料

【主催者】

はやま行事保存会

【お問い合わせ先】

はやま行事保存会

―