イベント情報 (シンポジウム)

-

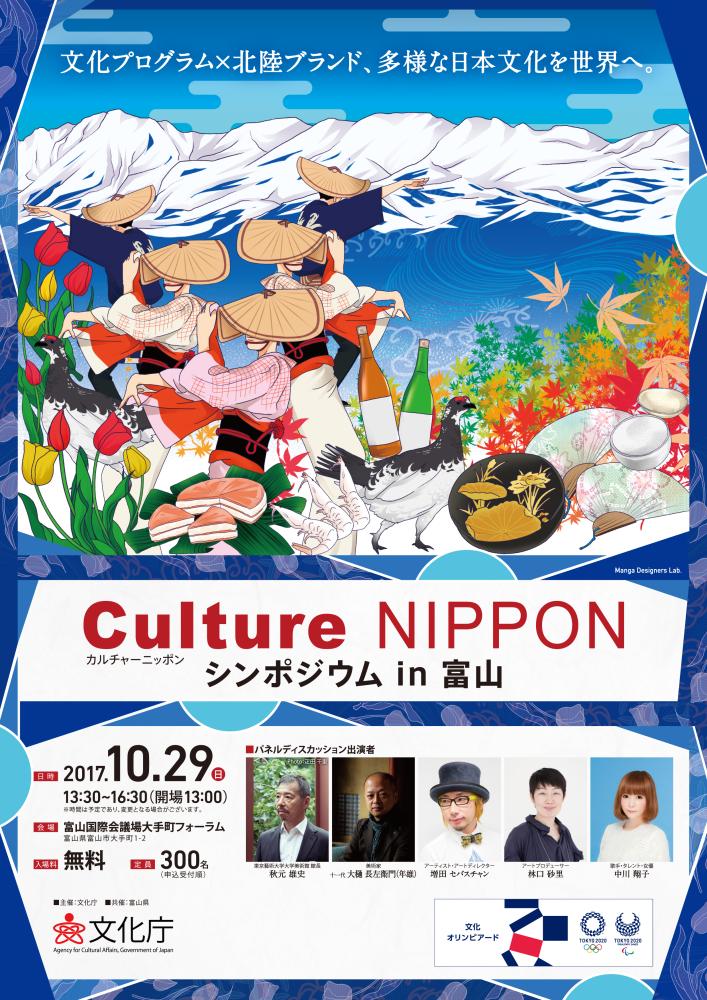

Culture NIPPON シンポジウム in 富山

富山国際会議場大手町フォーラム

【開催日時】

2017年10月29日

【開催場所】

富山国際会議場大手町フォーラム, 富山国際会議場

【出演者】

秋元 雄史【東京芸術大学大学美術館 館長】、十一代 大樋 長左衛門(年雄)【美術家】、増田 セバスチャン【アーティスト・アートディレクター】、林口 砂里【アートプロデューサー】、中川 翔子【歌手・タレント・女優】

【内容】

2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、日本が誇る文化や伝統を世界に伝える絶好の機会でもあります。文化庁は、日本の強みである地域性豊かで多様性に富んだ文化を活かし、成熟社会にふさわしい次世代に誇れるレガシーを創り出す文化プログラムの周知と普及を図るため、全国3会場で地域の文化資源の発掘・発信や共生社会の実現をテーマとしたシンポジウムを開催いたします。

今回、歴史的な文化財や工芸を数多く有する富山において、地域文化の魅力をいかに世界に発信していくか、著名文化人をお招きして、皆様とともに考えてまいります。

【料金】

無料

【主催者】

文化庁

【お問い合わせ先】

Culture NIPPON シンポジウム事務局(業務委託 朝日新聞社)平日10時~17時

03-5540-7567

asahinp-tokyo2020@asahi.com

【Webサイト】

http://culture-nippon.go.jp/ja/#pages/symposium-20171029

【外国語対応】

英語

【バリアフリー対応】

車いす

【駐車場】

なし -

ぎふ清流文化プラザ(長良川ホール)

ぎふ清流文化プラザ「清流の国ぎふ 中山道がつなぐ東西文化」

【開催日時】

2017年9月30日(土)

【開催場所】

ぎふ清流文化プラザ

【内容】

2020年に向け、県民ひとりひとりが次代の文化芸術の担い手となることを啓発するため、多くの県民が、清流の国ぎふの歴史・文化を育んだ「中山道」について学ぶことのできるシンポジウムを開催する。開催にあたり、車椅子席を用意することで、障がい者の方、高齢者の方でも気軽に鑑賞できるよう配慮を行う。

【料金】

無料ラベル

-

大阪市中央公会堂

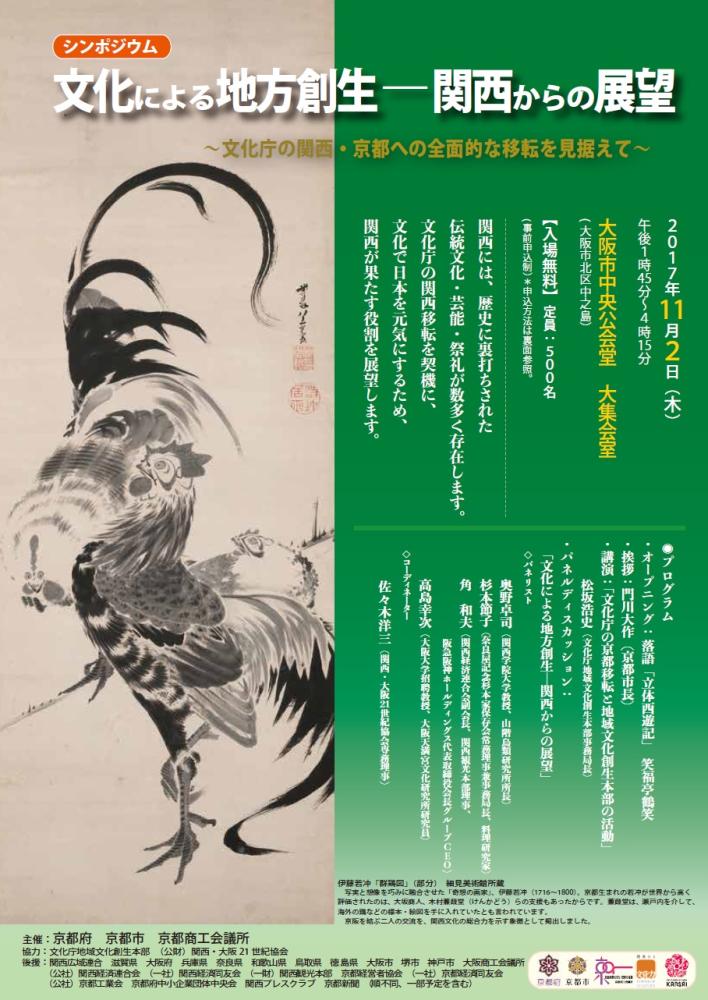

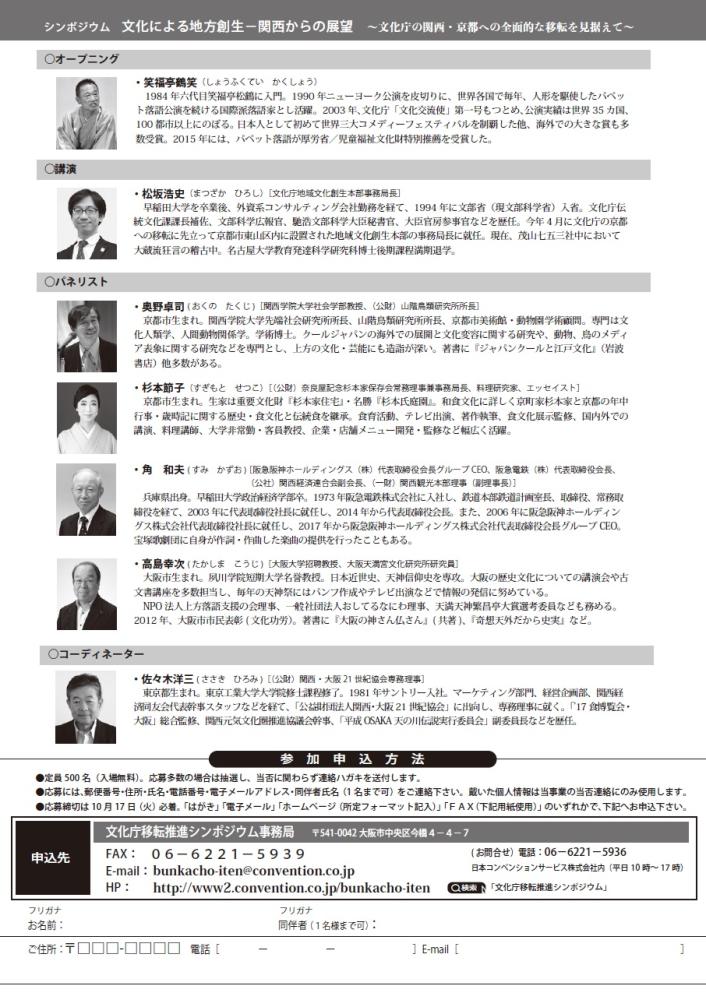

シンポジウム「文化による地方創生ー関西からの展望」

【開催日時】

2017/11/2

【開催場所】

大阪市中央公会堂

【内容】

関西から文化による地方創生の取組を進めていくために、関西が果たす役割や今後の取組の方向性等を考えるきっかけとしてシンポジウムを位置づけ、関西移転のメリットを全国に発信し、国民的理解の醸成につなげる。

会場へのバリアフリーについては動線を含めて配慮する予定である。

【Webサイト】

http://www2.convention.co.jp/bunkacho-iten/ -

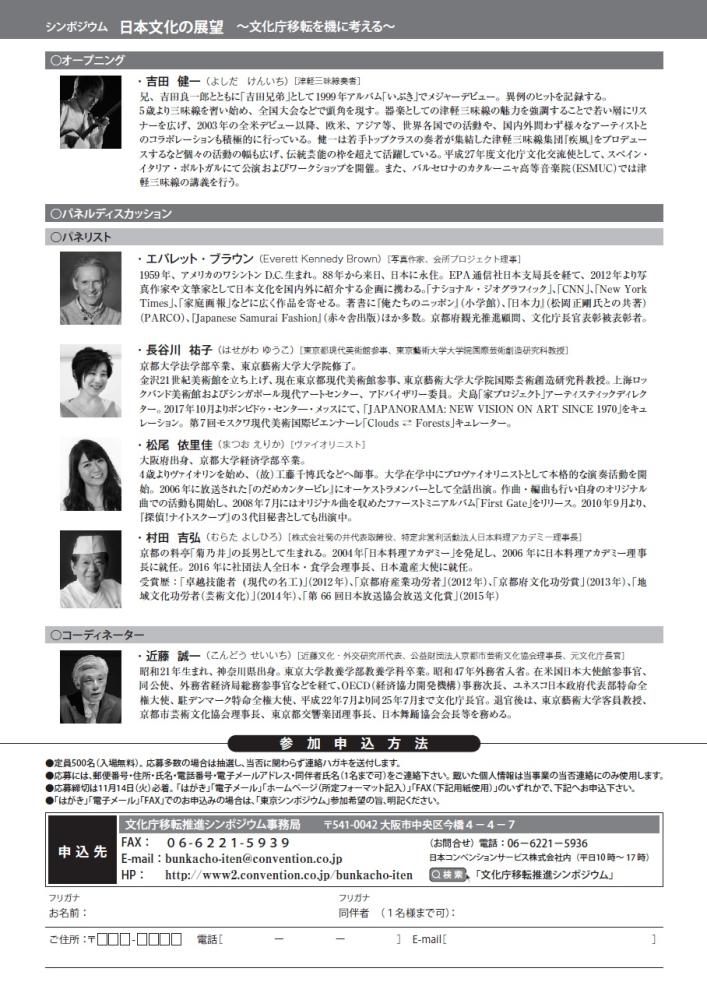

イイノホール&カンファレンスセンター

シンポジウム「日本文化の展望~文化庁移転を機に考える~」

【開催日時】

2017年11月30日

【開催場所】

イイノホール

【内容】

京都府、京都市、京都商工会議所の三者により、文化庁移転を契機にした日本文化全体の展望等をテーマに、日本文化の未来や文化と産業・観光との融合、文化の振興・発信・基盤強化に求められる方策を共に考える姿勢を示し、文化庁移転のメリットを全国に発信し、国民理解の醸成につなげる。※バリアフリー対応(車いす席・手話通訳)あり

【Webサイト】

http://www2.convention.co.jp/bunkacho-iten/ -

日本の鬼の交流博物館

鬼シンポジウム

【開催日時】

平成29年11月12日

【開催場所】

日本の鬼の交流博物館

【内容】

大江山の鬼伝説の普及と伝説を活かした地域づくりを考えるため、鬼伝説について、より深く学ぶシンポジウムを開催します。基調講演として、佛教大学歴史学部の斎藤英喜教授による講演、そして研究発表としてカザフスからアンダソヴァ・マラル日本学術振興会外国人特別研究員の発表。そのあと、鬼学会の八木透会長と斎藤先生、マラル研究員との鼎談を行い、鬼文化の理解を深めます。鬼学会会員はもとより広く市民へも参加を呼びかけ、鬼文化の普及をはかります。(予定)

【お問い合わせ】

0773-56-1996

onihaku@city.fukuchiyama.lg.jp

【Webサイト】

http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/onihaku/gakkai/index.html -

平成29年度青谷横木遺跡「女子群像」板絵シンポジウム「描かれた女子群像の謎」

【開催日時】

2017年9月10日 午後13時00分~午後16時30分

【開催場所】

とりぎん文化会館(鳥取県立県民文化会館)

【内容】

平成28年12月、鳥取市青谷町の青谷横木(あおやよこぎ)遺跡から、複数の女性(女子群像)を墨で描いた木板が見つかりました。「飛鳥美人」で知られる国宝・高松塚古墳壁画(奈良県明日香村)と同時期の7世紀末~8世紀初頭に描かれたと推定されます。女子群像の古代絵画が見つかったのは高松塚に続き2例目で、専門家も渡来文化の地方への広まりを示す重要な史料と注目。高句麗古墳壁画とも類似するこの板絵、描いた人たちはどのような人たちだったのか、何のために描かれたのか。日本古代の文化、交流。今回のシンポジウムでは、様々な視点から「女子群像」板絵の謎を解き明かしていきます。会場はバリアフリー仕様となっています。

【料金】

無料

【主催者】

鳥取県埋蔵文化財センター

【お問い合わせ先】

0857276711

maibuncenter@pref.tottori.lg.jp

【Webサイト】

http://www.pref.tottori.lg.jp/224463.htm -

【東京都】 第32回国民文化祭・なら2017「食文化シンポジウム」

【開催日時】

2017年7月5日

午後13時30分~午後16時00分

【開催場所】

浜離宮朝日ホール

【内容】

2017年国民文化祭のPRの地である、奈良県との連携を考え、日本の食文化へ深い影響をあたえた奈良の食文化について、各分野(古代食・発酵食・精進料理)に詳しい有識者3名(永山久夫氏(食文化史研究家)、柳原尚之氏(近茶流嗣家、柳原料理教室副主宰)、小泉武夫氏(東京農業大学名誉教授(農学博士)))にそれぞれ講演してもらい、日本の食文化への意識の高揚を図る。

【料金】

無料

【主催者】

文化庁 -

岡山県天神山文化プラザ

「おかやま有名建築みてあるき」フォーラム~近現代建築を「知る・観る・楽しむ」~

【開催日時】

2017年11月3日(金)

【開催場所】

岡山県天神山文化プラザ

【内容】

戦後に建築された美術館や庁舎などの公共建築の中には、戦後の民主主義の思想とテクノロジーの発展の中で実現されてきた建築作品が含まれています。日本発展の歴史を映した貴重な文化資源でもあり、その魅力を知り、観て、楽しむ、観光資産としての可能性について考えます。

【料金】

無料ラベル

-

ぎふ清流文化プラザ(長良川ホール)

ぎふ清流文化プラザ「tomoniプロジェクト 世界のまなざし Diversity Gathering」

【開催日時】

2017年11月3日(金)

【開催場所】

ぎふ清流文化プラザ

【内容】

岐阜県では、障がいのあるなしに関わらず、ともに新たな創造活動を行う「tomoniプロジェクト」を展開している。この度、国内外の先進事例を学び、プラザで進めるtomoniプロジェクトの今後の展開について考えるシンポジウムを開催し、障がい者の文化芸術活動を通した社会参画の推進を図る。

【料金】

無料ラベル

-

危機的な状況にある言語・方言サミット(北海道大会)

【開催日時】

2017年12月3日(日) 10:00~15:35、15:50~18:20

【開催場所】

北海道大学学術交流会館

【内容】

日本の文化の基盤であり、その多様性の基盤である方言及び日本の先住民族であるアイヌ民族の言葉であるアイヌ語の危機的な現況について発信し、実際に語りなどを耳にしてもらい、日本文化の多様性とその価値を理解してもらうことを通して、消滅の危機にある言語・方言の状況改善につなげようとするもの。

【料金】

無料

【主催者】

文化庁、北海道、北海道教育委員会、国立国語研究所、琉球大学、北海道大学アイヌ・先住民研究センター、アイヌ文化振興・研究推進機構、北海道アイヌ協会

【お問い合わせ先】

文化庁文化部国語課(鈴木)

03-5253-4111 内線2841

kokugo@mext.go.jp

【Webサイト】

http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/kikigengo/summit/h29_hokkaido.html