イベント情報 (展覧会)

-

エイブル・アート展

【開催日時】

2019/7/17(水)~2019/7/24(水)

【開催場所】

可児市文化創造センター

【内容】

「エイブル・アート展」は障がいのある人たちが「生」の証として生み出した作品を「可能性(able=エイブル)の芸術」として紹介する展覧会です。全国から集められた作品と市内の支援学級児童生徒の作品を展示します。描かれた作品に広がっているのは、過剰であったり、偏ったり、唯一無二の世界。魅力的な作品が障がいの種別や有無をこえて鑑賞者を心の冒険へと誘います。

【主催者】

(公財)岐阜県教育文化財団

【お問い合わせ先】

(公財)岐阜県教育文化財団

0574603311 -

岡山県立博物館 令和元年度企画展「物見遊山-江戸の旅模様-」

【開催日時】

2019/8/29(木)~2019/10/6(日)

【開催場所】

岡山県立博物館

【内容】

江戸時代になると、街道や宿駅が整備され、交通の利便性は大きく向上した。また、出版物の隆盛は、学問の向上をもたらし、庶民の好奇心・向上心を喚起した。こうした社会情勢を背景に、庶民も名勝地や寺社仏閣を訪れる旅を楽しむようになり、名所図会などの刊行物も数多く出版された。とりわけ、江戸時代後期には伊勢参詣や金毘羅参詣がさかんになり、そこへ至る街道も大いに賑わった。この度の企画展では、さまざまな絵図や古文書、旅道具、絵馬などを展示し、江戸時代の旅の姿をたどっていきたい。

バリアフリー対応。

【主催者】

岡山県立博物館

【お問い合わせ先】

岡山県立博物館

086-272-1149

【Webサイト】

http://www.pref.okayama.jp/kyoiku/kenhaku/hakubu.htm -

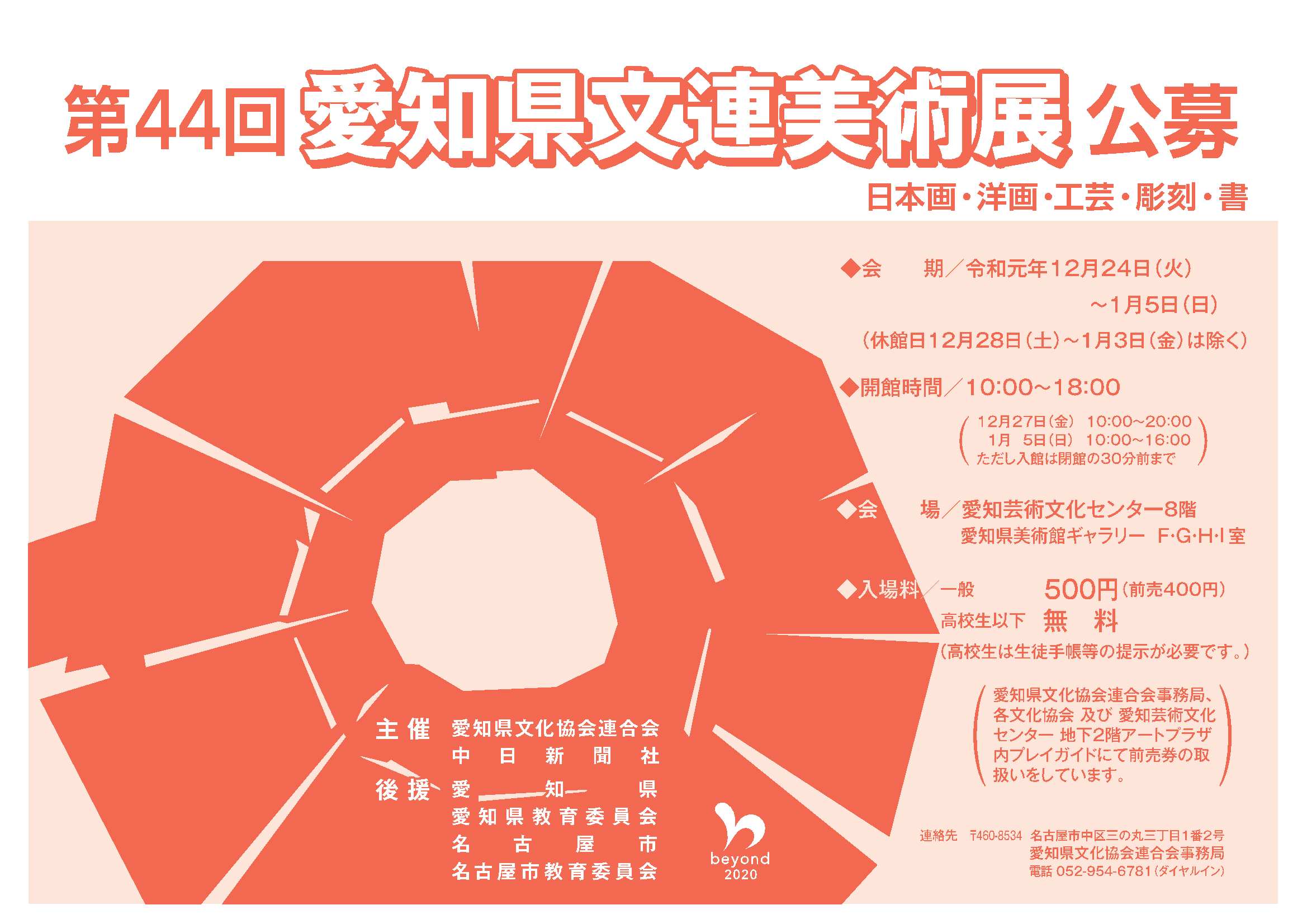

第44回愛知県文連美術展(公募)

【開催日時】

2019/12/24(火)~2020/1/5(日)

【開催場所】

愛知県芸術文化センター8階 愛知県美術館ギャラリーF・G・H・I室

【内容】

愛知県文化協会連合会(県内48市町村等の文化協会が加盟)が主催する公募の美術展です。この美術展は、愛知県の美術文化の普及・振興をはかるとともに、時代を担う有為な新人の発掘を目的として開催され、今回で44回目を迎えます。日本画、洋画、工芸、彫刻、書の5部門で構成されており、特に日本画、書は、日本文化の魅力を堪能できる作品ばかりです。会場の愛知県美術館は、車椅子の貸出も行っております。前売券は400円(愛知県文化協会連合会事務局、各文化協会、愛知芸術文化センター地下2階アートプラザ内プレイガイドで取り扱いをしています。)当日券は500円です。ぜひ、お越しください。

【主催者】

愛知県文化協会連合会

【お問い合わせ先】

愛知県文化協会連合会

0529546781

【Webサイト】

http://aichibunka.sakura.ne.jp/ -

新潟開港150周年記念「開港場新潟」展

【開催日時】

2019年7月13日~8月25日

【開催場所】

新潟市歴史博物館みなとぴあ

【内容】

本年、新潟市は開港150年を迎え、あらたな港町の歴史をスタートさせました。江戸時代、多くの船が行き交う新潟は長岡領から幕府領になり、開港場に指定された幕末には戊辰戦争の舞台にもなりました。本展では、新潟開港が決定するまでの道のりや開港を迎えた当時の状況、その後の新潟の変化など、開港をめぐる新潟の歴史を紹介します。

【お問い合わせ先】

新潟市歴史博物館

0252256111 -

京都いけばなプレゼンテーション2019

【開催日時】

2019-06-06~2019-06-10

【開催場所】

京都芸術センターTフリースペース等京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2

【内容】

京都市及び公益財団法人京都市芸術文化協会では,華道発祥の地・京都からいけばなの魅力を発信することを目的として,「やっぱり、すごいゾ!いけばな」をテーマに,「京都いけばなプレゼンテーション2019」を開催します。

(1)イベント

日程:6月6日(木)

会場:大垣書店 京都本店 イベントスペース-催-

内容:

いけばな体験A:剣山と水盤を使って基本的な作品づくりを体験。

6月6日(木)①18:00~ ②19:30~

参加費:1,500円(花材代込み。花材はお持ち帰りいただけます)

定員:各回10名 (要事前申込)

申込先:京都芸術センターウェブサイトまたは電話075-213-1000(5月1日より受付開始)

いけばな体験B:一輪挿しやコップに数本で生ける、小さないけばな体験

6月6日(木)18:00~21:00(お好きな時間にお越しください。20:30受付終了)

参加費:500円

定員:20名(当日,会場にて申込受付/先着順)

所要時間:30分程度

※必要な道具は全て会場に用意いたします。お持ちいただくものはありません。

※中学生以下は、要・保護者同伴。

(2)展覧会

日時 前期:6月7日(金)~6月8日(土)10:00~20:00(8日は18:30まで)

後期:6月9日(日)~6月10日(月)10:00~20:00(10日は18:30まで)

会場:京都芸術センター フリースペース

参加料:無料,事前申込不要

出瓶者:公益財団法人京都市芸術文化協会 華道分野会員(京都いけばな協会含む)

【料金】

イベント:500~1,500円 ※展覧会は無料

【主催者】

京都市,公益財団法人京都市芸術文化協会

【お問い合わせ先】

公益財団法人京都市芸術文化協会

075-213-1000

【Webサイト】

http://www.kac.or.jp/events/25923/ -

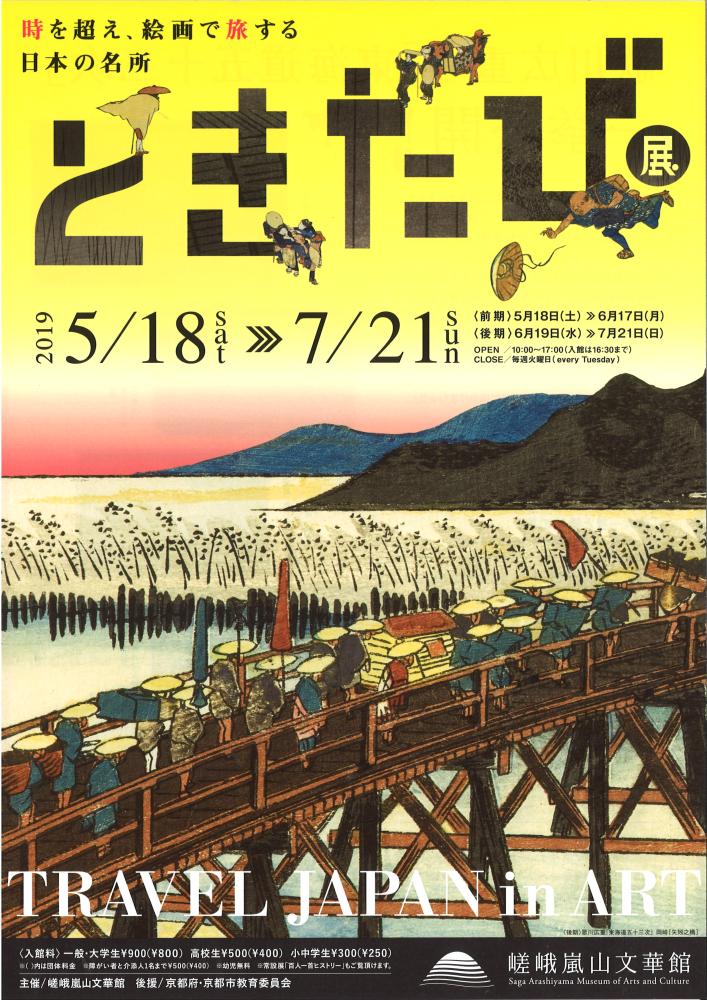

ときたび - 時を超え、絵画で旅する日本の名所 -

【開催日時】

2019-05-18~2019-07-21毎週火曜日

【開催場所】

嵯峨嵐山文華館京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11

【内容】

嵯峨嵐山文華館があるここ嵐山には、毎年たくさんの旅行者が訪れますが、日本において「旅」が一般的になったのは江戸時代のことです。各地の美しい景色は「名所」となり、一般庶民がこぞって訪れました。

歌川広重が描いた「東海道五十三次」は東海道沿いの名所を斬新な切り口で描き、爆発的な人気を博しました。

本展覧会では五十三次を前期・後期に分けて一挙公開いたします。

他にも葛飾北斎「墨堤三美人図」、江戸時代の京都の様子を描いた「洛中洛外図屏風」など、任期の名所を描いた作品をご紹介します。

さあ、時をこえて、名所めぐりの旅に出かけましょう!

【料金】

大人900円(800円)

高校生500円(400円)

小中学生300円(250円)

障がい者と介添人1名まで500円(400円)

※( )内は団体料金

※ 常設展「百人一首ヒストリー」もご覧頂けます

【主催者】

公益財団法人小倉百人一首文化財団

【お問い合わせ先】

嵯峨嵐山文華館

075-882-1111

【Webサイト】

http://www.samac.jp/exhibition/detail.php?id=6

【外国語対応】

英語(日本語解説を完訳)中国語(概要と作品リストを翻訳)

【バリアフリー対応】

車椅子貸出, スロープ -

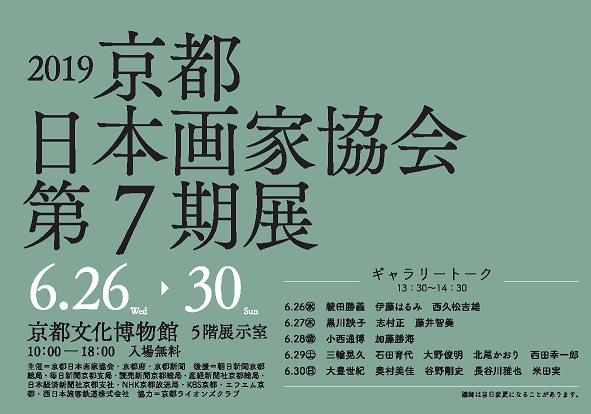

2019京都日本画家協会第7期展

【開催日時】

2019-06-26~2019-06-30

【開催場所】

京都文化博物館5階展示室京都市中京区三条高倉東片町623-1

【内容】

京都日本画家協会は、昭和16年(1941年)に竹内栖鳳、菊池契月、西山翠嶂、川村曼舟、橋本関雪を顧問に、日本画壇を代表する京都の日本画家を会員として設立。

会派を超えた京都画壇の総合的な団体として、現在、京都を中心に活躍する約600名により構成されています。2019年から2021年の3年間にわたり、すべての所属作家の作品世界を紹介する本展覧会は、様々な画風が一堂に並ぶ国内最大級の規模を誇る日本画展です。是非この機会に、日本の風土に根ざした穏やかな心地よさと感動を呼ぶ日本画の世界をお楽しみください。

【ギャラリートーク連日開催】

6/26(水) 綾田勝義 伊藤はるみ 西久松吉雄

6/27(木) 黒川詇子 志村正 藤井智美

6/28(金) 小西通博 加藤勝海

6/29(土) 三輪晃久 石田育代 大野俊明 北尾かおり 西田幸一郎 6/30(日) 大豊世紀 奥村美佳 谷野剛史 長谷川雅也 米田実

各日とも、午後1時30分より開催。

※講師は当日変更になることがあります。

【料金】

入場無料

【主催者】

京都日本画家協会、京都府、京都新聞

【お問い合わせ先】

京都日本画家協会事務局

075-222-1771 -

鯖江メガネオリジナル包み《間部松堂包》(一般公開)

【開催日時】

2019-05-20~2019-06-16休館日:月曜日(祝日の場合翌日)、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【開催場所】

まなべの館(博物館)鯖江市長泉寺町1丁目9番20号

【内容】

この度、製作された鯖江オリジナルメガネ包《間部松堂包》は、当団体のプログラム講師で、「折形」の大家である荒木蓬莱堂様により、鯖江市の地場産業である「メガネ」を包むオリジナル折形として、新たにデザインされました。作品には、牧野市長より鯖江藩主・間部公の雅号から「間部松堂包」と、ご命名頂き、まなべの館にてオリジナル富久紗、折形作品(武家編)とともに展示されます。

《メガネ包みについて》

通常、折形では和紙を用いますが、今回の「間部松堂包」を製作するにあたり、日本文化プログラムでは、表裂に武将らが鎧兜に、撰んで取り入れた「正平柄」の鹿革印伝、内裂には鯖江市の地場産業「石田縞織物」を、貼り合わせた生地を使用致しました。

●正平柄の歴史は旧く、獅子や牡丹、撫子や唐草などの模様の中に、「正平六年六月一日」の文字が見える縁起柄として、旧くから武将らに愛用され続けました。

●石田縞は、草木染めで2種以上の木綿の色糸を縦(経)または横(緯)に入れた美しく規則正しい縞模様が特徴的で、貴市の伝統的な生地です。

●飾結びは、正絹製の組紐を使い、勝色である「鉄紺」と、硬い鉄を現す「錆色」の2色にて、武神の八幡神を現す、八幡吉祥菊結で仕上げました。

《オリジナル富久紗について》

正絹製の縮緬裂に、鯖江藩主・間部家の「家紋」と、鯖江藩の「名」の2点を、京都の手描き紋章上絵師の手により製作致しました。現代ではスクリーン印刷が多い中で、こちらは、旧来の手順により、職人自らが、柿渋を引いた紙に型から彫り、手描きで円形の中に、絶妙な配置で一筆一筆を、繊細に描き上げられています。

《折形(武家編)》

武家の間部家に因み、武門に纏わる折形を展示いたします。作品は、荒木蓬莱堂5代目当主・荒木隆弘様によって仕立てられています。

《日本文化プログラムの活動》

東京オリンピックパラリンピック大会を契機に、国際的に日本を紹介する「beynd2020」認定事業・文化プラグラムとして、伝統文化の1つである「折形」を、現代生活に取り入れ、後世に伝えるべく、活動しています。「折形」とは、平安時代には存在し、贈答する品々ごとに、定められた型式があります。それに従い折った包みに、熨斗をつけ、水引で結わうもので、日本で独自に発達した習慣です。昨今、流行りの万葉集にも、大伴家持が、万葉集巻第十八番詠歌にて、『白玉を、包みて遣らば、菖蒲草、花橘に、合へも貫くがね』とあります。越中に赴任時代、珠洲の真珠を、都に残した妻に贈る気持ちを詠んだ『白玉を包む』の歌です。今となっては、裂が紙かは存じませんが、日本人の包む習慣は、昔から所縁あるようです。

(今回のプロジェクトの原案として、昨年の福井国体時に、牧野百男市長より、御命名頂いたbeyond2020文化プログラム、折形と写真のフォトギャラリー「船都佰織』から、誕生したプロジェクトです。「~船都佰織~」フォト×アートギャラリー:http://culture-project.kyoto/event/project/past/detail/1537331494.2946.html)

●主管・日本文化プログラム事務局

●主催者・日本文化プログラム事務局長 神戸大学久保雄一郎

●協賛・臨済宗大本山 天龍寺山内 等観院

●折形技術アドバイス・荒木蓬莱堂

●折形製作・日本文化プログラム参加者メンバー

令和元年五月吉日

日本文化プログラム~Salon de Society~

【料金】

観覧料:高校生以上・100円 中学生以下・50円

【主催者】

日本文化プログラム~Salon de Society~

【お問い合わせ先】

展示内容に関するお問合わせ:日本文化プログラム事務局(久保 y.kubo.sagan@stu.kobe-u.ac.jp)会場に関するお問合わせ:鯖江市まなべの館(0778-51-5999)

-

【Webサイト】

https://japaneseculturalpr.wixsite.com/salon-de-society -

折形~OriKata~

【開催日時】

2018-03-30~2018-04-01

【開催場所】

G'sTgallery京都市右京区嵯峨天龍寺芒の馬場町45-25

【内容】

折形 展示会

「折形」とは、平安時代には存在し、贈答する品々ごとに、定められた型式があります。それに従い折った包みにおさめ、熨斗をつけ、水引で結わうもので、日本で独自に発達した習慣です。昭和初期には、女学校教育にも取り入れられ、教養の一つともされていました。しかし、今では家庭で自分で'品物'を包むという行為は、あまり見られません。

現代に残る身近な折形は、御祝儀などの金封やお中元、お歳暮などの箱包みです。

現在、百貨店等の包装サービスで代用されていますが、自ら手間暇を惜しまないことで相手を思う気持ちが高まり、受けた側も相手が丹精込めて折ってくれた姿を思い起こすことで感謝の気持ちが高まると考えられます。折形は、日本人の' Omotenashi 'を体現していると考えられます。

この度の展示会を通じて、折形を知っていただき日本人の相手を想いやる精神を感じていただければと思います。

展示会では、数ある伝承の折形から、胡麻塩の包みなどこころ惹かれる姿のものを選りすぐって展示いたします。

《日本文化プログラムの活動》

東京オリンピックパラリンピック大会を契機に、国際的に日本を紹介する「beynd2020」認定事業・文化プラグラムとして、伝統文化の1つである「折形」を、現代生活に取り入れ、後世に伝えるべく、活動しています。

Orikata is a Japanese-like communication tool developed independently in Japan. We wrap the gift with Japanese paper(Washi) and tie the Mizuhiki. It is thought that 'Orikata' embodied the Japanese 'Omotenashi'. Through this exhibition, I would like you to know Orikata and feel the compassion and spirit of the Japanese.

You can feel the one of the most unique Japanese culture?

** What's Orikata?**

The Orikata has a tradition. The Orikata is that the paper folded along particular patterns and wrapped a gift. We can see it in these day. Japanese people developed many rules for Orikata because Orikata was used on formal and sacred occasion. There used to be a hierarchy of many kinds of Japanese papers as well as the appropriate manners to the object person.

【主催者】

折形サロン事務局

【お問い合わせ先】

折形サロン事務局

japanese_orikata@yahoo.co.jp

【Webサイト】

https://www.facebook.com/japanese.orikata

【外国語対応】

英語 -

美女山の里プロジェクト 小竹荘ギャラリー「秋の特別展」と「けまり体験ツアー」

【開催日時】

2019-09-07~2019-10-26上記日程以外

【開催場所】

小竹荘ギャラリー ・ 美女山の里 ふれあい市 ・ ウエルカム上野 もとしろ船井郡京丹波町上野北垣内13番地

【内容】

地元農家が村おこしで始めた美女山の里ふれあい市で朝採り旬野菜の買物。

昼食は、自家栽培、自家製粉の十割手打ちそばウエルカム上野もとしろ。

小竹荘ギャラリーでは鹿革鞠、書画とともに地元陶芸作家TAKUNOBUの作品展示・販売と

蹴鞠体験及び装束着装体験で非日常の時間と空間をプロデュース

秋の特別展9/29~10/4 入場無料 / けまり体験ツアー実施8回 1日限定4名事前予約制

*ツアー料金には野菜のお土産とざるそば1人前を含む。ふれあい市での買い物は各自負担です

*ツアーは傷害保険未加入です

【料金】

けまり体験ツアー 6,000円/人

秋の特別展 無料

【主催者】

アトリエ蒼天

【お問い合わせ先】

アトリエ蒼天

09021000346

【Webサイト】

http://www.shokokai.or.jp/26/2640711313/index.htm