イベント情報

-

築地すしざんまい本陣

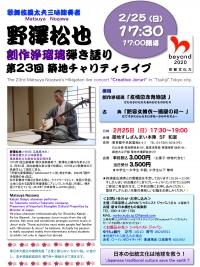

歌舞伎義太夫三味線奏者 野澤松也「創作浄瑠璃弾き語り 第23回築地チャリティライブ」

【開催日時】

2018/2/25

17:30〜19:00(開場 17:00)

【開催場所】

築地すしざんまい本陣

【出演者】

野澤松也

【内容】

日本の伝統芸能である義太夫の魅力を、子どもたちや、これまで歌舞伎や文楽に関心のなかった人たちにも知ってもらうため、現役の歌舞伎義太夫三味線奏者(竹本連中)の野澤松也(重要無形文化財総合指定保持者)が、土地に伝わる民話や童話を題材にした、誰にでもわかりやすい“創作浄瑠璃”の演奏を、自ら弾き語りで行う。

また、外国人にとっての言語の壁を取り除く取り組みとして、ボランティアによるわかりやすい解説(日・英)を行う。

後半に三味線体験も有り。

子供、外国人の参加大歓迎。

【料金】

有料

【お問い合わせ】

090-4136-1798

noriko.kudo.sp12@gmail.com

【Webサイト】

https://www.matsuyanozawa.com

【外国語対応】

英語 -

京都府立京都学・歴彩館

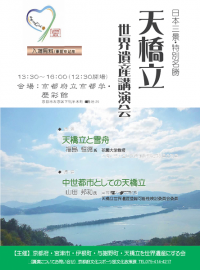

天橋立世界遺産講演会

【開催日時】

2018/2/4

13:30~16:00

【開催場所】

京都府立京都学・歴彩館

【内容】

京都府、宮津市、伊根町、与謝野町及び天橋立を世界遺産にする会では、日本を代表する文化景観である天橋立を保全し、美しい状態で次世代へ引き継いでいくため、世界文化遺産登録を目指しています。

この度、天橋立の魅力をより多くの方々に知っていただくため、京都市内では初めてとなる講演会を京都府立京都学・歴彩館で開催します。

内 容

(1)講演 「天橋立と雪舟」

福島恒徳(ふくしまつねのり)氏(花園大学教授、天橋立世界遺産登録可能性検討委員会委員)

(2)講演 「中世都市としての天橋立」

山田 邦和(やまだくにかず)氏(同志社女子大学教授、天橋立世界遺産登録可能性検討委員会委員)

【料金】

無料

【お問い合わせ】

京都府文化スポーツ部文化政策課

075-414-4217

【バリアフリー対応】

車いす -

京都芸術センター

ラウンドテーブル 『アートを支える現場 -アーティスト・イン・レジデンスを中心に-』の開催について

【開催日時】

2018/2/21

午後2時~午後5時15分

【開催場所】

京都芸術センター

【内容】

京都市では,東京オリンピック・パラリンピック等をはじめとした,国際的なスポーツの祭典を契機として,「京都文化芸術プログラム 2020⁺」を策定し,その重要事業の一つとして,アーティスト・イン・レジデンス(国内外からアーティストを一定期間招聘し,滞在中の活動を支援する事業。以下「AIR」という。)の強化などにより,世界のアーティストが京都に集う環境整備に取り組んでいます。

この度,京都芸術センターを拠点に,AIRの強化をさらに進めるためのラウンドテーブルを開催し,AIRに関するお互いの想いや知識を共有し,議論する機会を設けることで,今後のAIRの発展に寄与することを目指します。

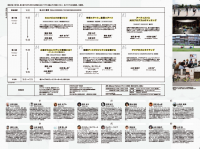

⑴ 開 会 14:00

挨拶 佐々木 雅幸 氏(同志社大学特別客員教授/文化庁地域文化創生本部主任研究官)

⑵ 第1部 14:05-15:20

● テーブル#1 「セルフビルドの場づくり」

[概要]

アートに関わるための場を自ら立ち上げ,運営することの醍醐味や挑戦について,個性的なレジデンスやアートスペースを運営するオーガナイザーを交え話します。

[スピーカー]

飯高 克昌 氏(NPO ANEWAL Gallery 代表理事)

村田 達彦 氏(遊工房アートスペース共同代表)

[ファシリテーター]

赤井 あずみ 氏(HOSPITALEプロジェクト /鳥取県立博物館主任学芸員)

● テーブル#2 「学術×アート,産業×アート」

[概要]

サイエンスラボや地域産業など,学術や産業とアートが交差する機会としてのAIRプログラムを紹介します。異なる分野へ架橋するようなAIRプログラムから見えてくる,柔軟な発想のためのプラットフォームとは何かを考えます。

[スピーカー]

坪井 あや 氏(東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU))

石澤 依子 氏(Creative Residency in Aritaコーディネーター)

[ファシリテーター]

勝冶 真美 氏(京都芸術センタープログラムディレクター)

● テーブル#3 「アーティストとAIRプログラムのマッチング」

[概要]

世界中の多様なAIRプログラムから,各々の目的や希望に適したレジデンスと出会うには,どのような戦略や心構えが必要でしょうか。アーティストとAIRプログラムのより良いマッチングについて考えます。

[スピーカー]

吉田 雄一郎 氏(城崎国際アートセンタープログラムディレクター)

[ファシリテーター]

小田井 真美 氏(さっぽろ天神山アートスタジオAIRディレクター)

⑶ 第2部 15:30-16:45

● テーブル#4 「心魅かれるレジデンス環境とは?-アーティストの視点から-」

[概要]

世界各地に滞在し,その場に根付いた芸術の実践に試行錯誤してきたアーティストが,滞在の目的からリサーチ,制作の手法や過程,そしてコミュニケーションやフィードバックまで,それぞれのユニークな経験を交えて話します。

[スピーカー]

黒田 大祐 氏(アーティスト/彫刻)

山本 麻紀子 氏(アーティスト/現代美術)

[ファシリテーター]

三原 聡一郎 氏(アーティスト/メディア・アート)

● テーブル#5 「国際アートプロジェクトを企画する」

[概要]

国際的なアートプロジェクトの企画経験が豊富なプロデューサーやキュレーターを海外から招き,国際プロジェクトの醍醐味,キュレーション,そして多文化間を移動し行う滞在制作の可能性を考えます。

(*逐次通訳あり)

[スピーカー]

クリスティ・モンフリース氏(インディペンデント・キュレーター) ※オンライン参加

ジョアン・ライア氏(インディペンデント・キュレーター)

[ファシリテーター]

青嶋 絢 氏(アート・コーディネーター)

● テーブル#6「アジアのオルタナティブ」

[概要]

近年注目を集めるアジアのアートシーンでも,とりわけオルタナティブなシーンや活動を紹介し,ダイナミックなアートと人の交流について考えます。

[スピーカー]

山本 佳奈子 氏(Offshore※主宰)※アジア各地のカルチャーを取材したウェブサイト

[ファシリテーター]

小川 希 氏(Art Center Ongoing代表)

⑷ まとめ 16:45-17:15

【料金】

無料

【お問い合わせ】

075-213-1000

【Webサイト】

http://www.kac.or.jp/ http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000231236.html

【外国語対応】

英語