イベント情報 (展覧会)

-

郷土玩具にみる明治のおもかげ

【開催日時】

2019/1/2(水)~2019/3/24(日)

【開催場所】

高知県立歴史民俗資料館

【内容】

郷土玩具作家・山﨑茂のコレクション展覧会(バリアフリー施設での開催であり、多言語パンフレットを配布)

【主催者】

県立歴史民俗資料館

【お問い合わせ先】

高知県文化財団

088-862-2211

【Webサイト】

http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~rekimin/

【外国語対応】

英語 -

維新が変えた庶民の暮らし-絵馬や民具から読み解く高知の近代-

【開催日時】

2018/10/6(土)~2018/12/9(日)

【開催場所】

高知県立歴史民俗資料館

【内容】

明治・大正・昭和にかけて、土佐の者会や民衆の生活がどのように変化したのかを紹介する企画展(バリアフリー施設での開催であり、多言語パンフレットを配布)

【主催者】

県立歴史民俗資料館

【お問い合わせ先】

高知県文化財団

088-862-2211

【Webサイト】

http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~rekimin/

【外国語対応】

英語 -

絵金を継ぐものたち-当館所蔵初公開作品を中心に-

【開催日時】

2018/7/14(土)~2018/9/17(月)

【開催場所】

高知県立歴史民俗資料館

【内容】

絵金の流れをくむ絵師たちの作品の展覧会(バリアフリー施設での開催であり、多言語パンフレットを配布)

【主催者】

県立歴史民俗資料館

【お問い合わせ先】

高知県文化財団

088-862-2211

【Webサイト】

http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~rekimin/

【外国語対応】

英語 -

安岡章太郎展 <私>から<歴史>へ

【開催日時】

2019/1/26(土)~2019/3/24(日)

【開催場所】

高知県立文学館

【内容】

安岡章太郎の生涯と文学の軌跡を紹介する展覧会(バリアフリー施設での開催であり、多言語パンフレットを配布)

【主催者】

県立文学館

【お問い合わせ先】

高知県文化財団

088-822-0231

【Webサイト】

http://www.kochi-bungaku.com/

【外国語対応】

英語 -

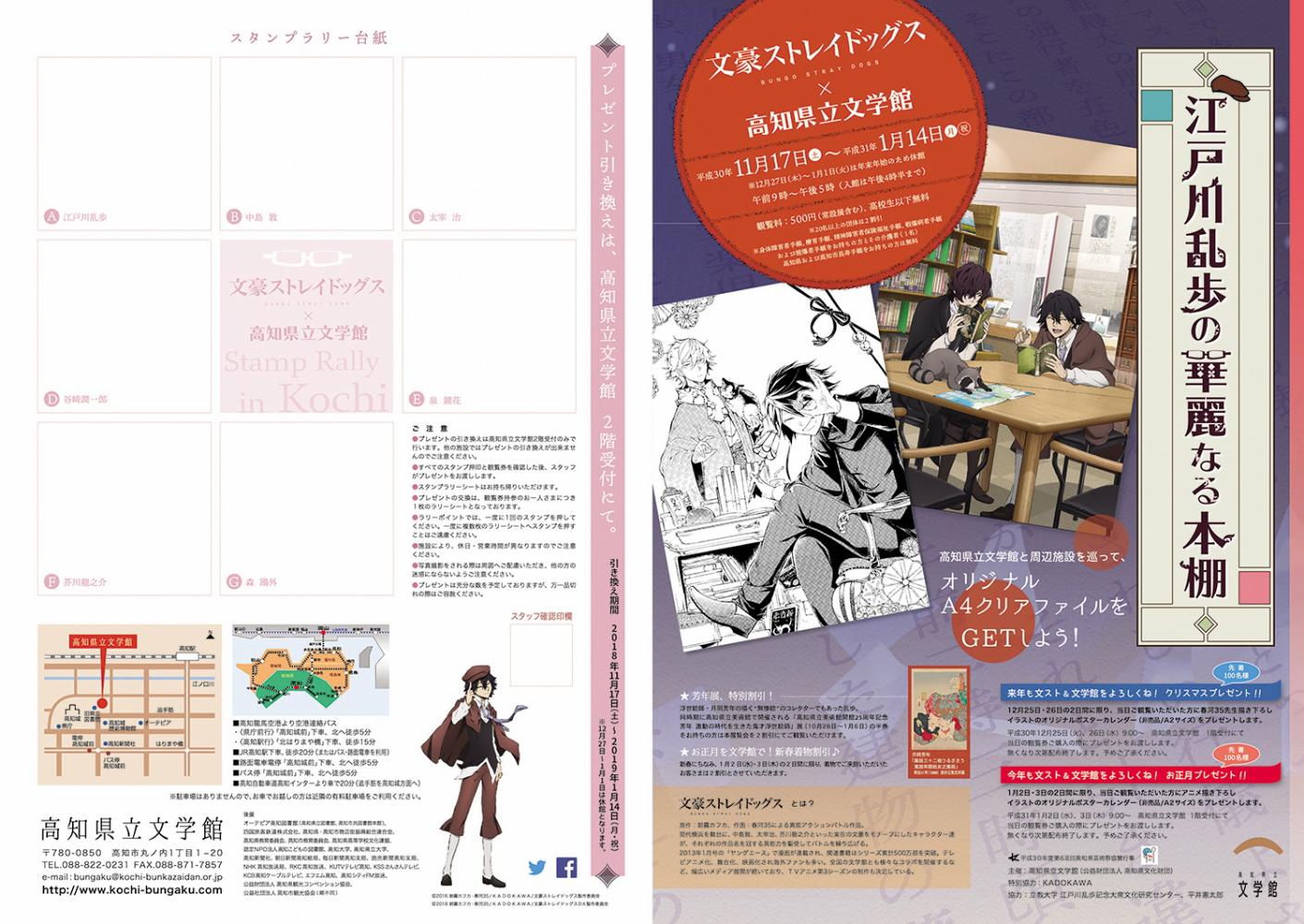

江戸川乱歩の華麗なる本棚~文豪ストレイドッグス×高知県立文学館~

【開催日時】

2018/11/7(水)~2019/1/14(月)

【開催場所】

高知県立文学館

【内容】

アクションマンガ「文豪ストレイドッグス」を通じた、ひと味違った文学の魅力や楽しさを伝える展覧会(バリアフリー施設での開催であり、多言語パンフレットを配布)

【主催者】

県立文学館

【お問い合わせ先】

高知県文化財団

088-822-0231

【Webサイト】

http://www.kochi-bungaku.com/

【外国語対応】

英語 -

寅彦先生に学ぶ天災展 天災は忘れられたる頃来る

【開催日時】

2018/9/15(土)~2018/11/4(日)

【開催場所】

高知県立美術館

【内容】

物理学者・随筆家の寺田寅彦生誕140年を記念した展覧会(バリアフリー施設での開催であり、多言語パンフレットを配布)

【主催者】

県立文学館

【お問い合わせ先】

高知県文化財団

088-822-0231

【Webサイト】

http://www.kochi-bungaku.com/

【外国語対応】

英語 -

第4回tomoniプロジェクト展 ~ともに、つくる、つたえる、かなえる~

【開催日時】

2018/9/16(日)~2018/11/4(日)

【開催場所】

ぎふ清流文化プラザ

【内容】

「障がい者の文化芸術活動の拠点」である、ぎふ清流文化プラザにおいて、障がいがありながらも制作を続けている制作者と県内のアーティストがペアになり、コンセプトから制作までを行ってきた「ともに、つくる、つたえる、かなえる展」。

4回目を迎え、新たな展開として、県内のアーティストが施設に入り、施設利用者と交流しながら、制作、展示までを行い、施設同士の交流も図ります。なお、会場である文化芸術県民ギャラリーは、バリアフリーとなっており、車椅子の方でも気軽にご覧いただけます。

【主催者】

(公財)岐阜県教育文化財団

【お問い合わせ先】

(公財)岐阜県教育文化財団

0582335377 -

出石灯 ステンドグラス展 出石町・石関町会場

【開催日時】

2018/11/27(火)~2018/12/25(火)

【開催場所】

岡山市北区 出石町・石関町界隈店舗

【内容】

ステンドグラス作品を展示することで、もっと身近に感じていただくとともに、皆様の知らないステンドグラスの世界を知っていただきたく開催します。出石町・石関町の店舗の道路に面した場所に展示し、カルチャーゾーンを散策する多くの方々にお楽しみいただきます。

【主催者】

公益社団法人岡山県文化連盟

【お問い合わせ先】

公益社団法人岡山県文化連盟

086-234-2626 -

浅口市総合文化祭鴨方会場

【開催日時】

2018/10/20(土)~2018/10/21(日)

【開催場所】

浅口市健康福祉センター

【内容】

市民が日頃の文化活動の成果を発表する場として様々な分野の作品を展示します。また、次世代への文化継承のため、子どもたちへの芸術文化体験コーナー(水墨画・華道・茶道・俳句・園芸・陶芸・コーラス・日舞等)を設けており、市内外からの来場者など地域や年齢を問わない交流の機会を創出します。

【主催者】

公益社団法人岡山県文化連盟

【お問い合わせ先】

公益社団法人岡山県文化連盟

086-234-2626 -

浅口市総合文化祭金光会場

【開催日時】

2018/10/20(土)~2018/10/21(日)

【開催場所】

金光公民館

【内容】

市民が日頃の文化活動の成果を発表する場として様々な分野の作品を展示します。また、次世代への文化継承のため、子どもたちへの芸術文化体験コーナー(水墨画・華道・茶道・ちぎり絵等)を設けており、市内外からの来場者など地域や年齢を問わない交流の機会を創出します。

【主催者】

公益社団法人岡山県文化連盟

【お問い合わせ先】

公益社団法人岡山県文化連盟

086-234-2626