中国の仏像

【開催日時】

2017年4月11日(火) ~ 2018年4月8日(日)

9:30~17:00(入館は閉館の30分)

休館日:月曜日

【開催場所】

東京国立博物館

【内容】

インドから中国に仏教が伝わったのは紀元前後頃とされます。その後、南北朝時代に入ると、国家的な規模で寺院の造営が行なわれるようになり、仏教は中国でも大いに隆盛しました。

この展示では、中国彫刻の最盛期である南北朝時代から唐時代の仏像を中心に構成します。

【料金】

一般620円、大学生410円

掘り出された江戸の金貨

【開催日時】

2018年1月2日(火) ~ 2018年5月13日(日)

9:30~17:00(入館は閉館の30分)

休館日:月曜日

【開催場所】

東京国立博物館

【内容】

江戸時代の貨幣が秘匿、埋納されたまま現代に発見された例が、これまでいくつか認められています。当館が所蔵する中央区銀座6丁目出土や伊豆大島出土の小判や一分金もそうした数少ない事例のひとつです。

本展示では東京都中央区銀座6丁目出土の金貨を当時のエピソードなどを踏まえながら展示します。特に鋳造時期によって金の含有量が異なる江戸時代の貨幣の特徴を出土した慶長、正徳、享保等を通じてわかりやすく解説します。

【料金】

一般620円、大学生410円

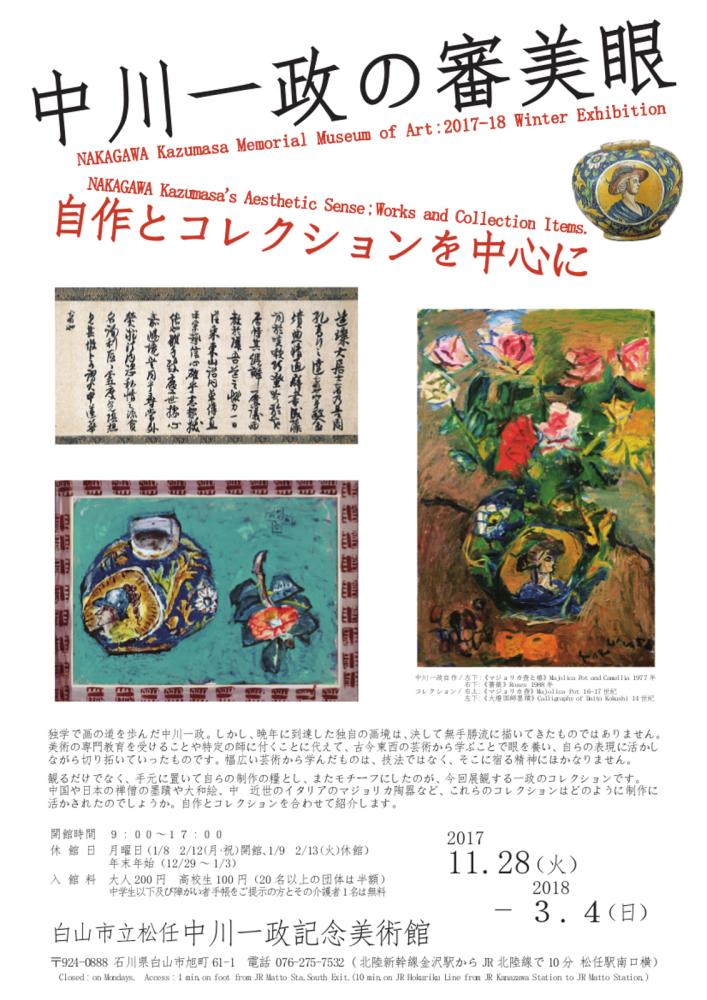

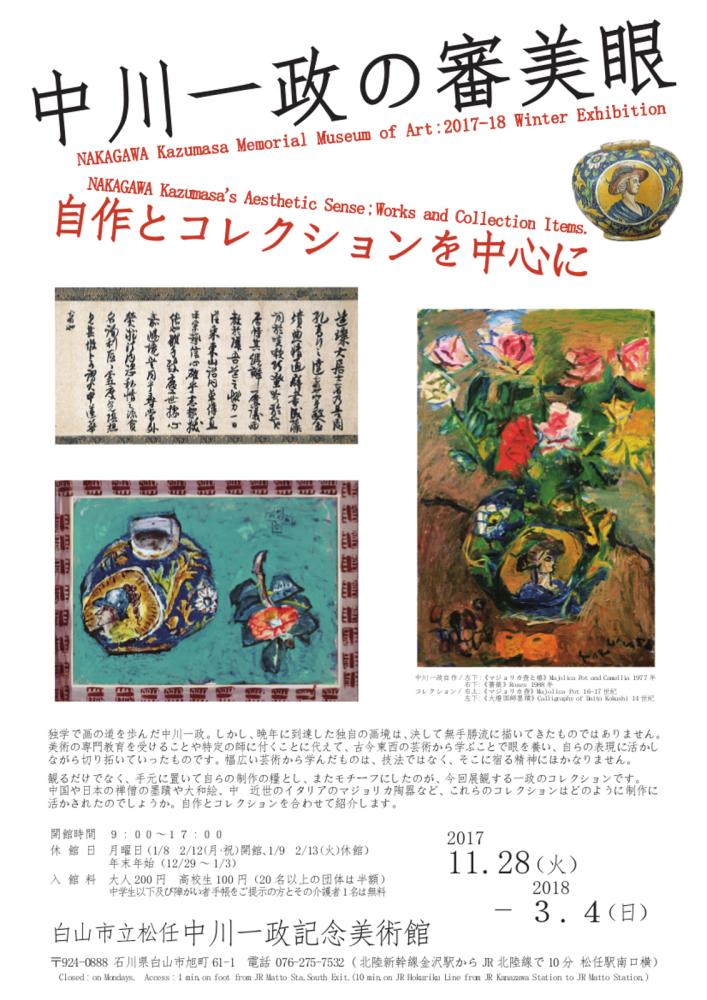

中川一政の審美眼 自作とコレクションを中心に

【開催日時】

2017年11月28日~2018年3月4日 9時~17時(入館は16:30まで) 休館日:毎週月曜日(祝日の場合は開館し、翌平日休館)

【内容】

独学で画の道を歩んだ中川一政。しかし、晩年に到達した独自の画境は、決して無手勝流に描いてきたものではありません。美術の専門教育を受けることや特定の師に付くことに代えて、古今東西の芸術から学ぶことで眼を養い、自らの表現に活かしながら切り拓いていったものです。幅広い芸術から学んだものは、技法ではなく、そこに宿る精神にほかなりません。

観るだけでなく、手元に置いて自らの制作の糧とし、またモチーフにしたのが、今回展観する一政のコレクションです。中国や日本の禅僧の墨蹟や、中・近世のイタリアのマジョリカ陶器など、これらのコレクションはどのように制作に活かされたのでしょうか。自作とコレクションを合わせて紹介します。

【料金】

【観覧料】一般200円(100円)、高校生100円(50円)、中学生以下無料

※( )内は20名以上の団体料金 ※障がい者手帳をご提示の方とその介護者1名は無料

【主催者】

白山市

【お問い合わせ先】

白山市立松任中川一政記念美術館

076-275-7532

【Webサイト】

http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/kankoubunkabu/nakagawakinen/index.html

江戸の玩具―面打・土人形―

【開催日時】

2018年1月2日(火) ~ 2018年5月13日(日)

9:30~17:00(入館は閉館の30分)

休館日:月曜日

休館日:月曜日

【開催場所】

東京国立博物館

【内容】

江戸時代を代表する玩具に土製の面子、面打があります。円形に文字や家紋が施されたものや人物や動植物を模した例が多く、型を用いて大量生産されたと考えられます。一方、江戸時代の遺跡から出土する土製の人形は、型の内側が空洞になっている中空、空洞になっていない中実に大きく分けられます。土人形は呪術や信仰、縁起物、節句物などを含む当時の流行や風俗を反映させており、江戸文化を知る上で重要であるといえます。

今回は面子や面打と呼ばれる玩具や、土人形の展示を通じて、江戸市井の暮らしを紹介します。

【料金】

一般620円、大学生410円

経塚に埋納された経典-瓦経・滑石経・銅板経-

【開催日時】

2018年1月2日(火) ~ 2018年5月13日(日)

9:30~17:00(入館は閉館の30分)

休館日:月曜日

【開催場所】

東京国立博物館

【内容】

経塚に埋納された経典には、経筒に紙本経が納められることが一般的であったものの、紙本経以外にも土製や石製、金属製などさまざまな種類があります。

本展示では銅板経、瓦経、滑石経を展示し、材質や記された経典の内容等の比較を通じて紙本経と比較し、その違いを分かりやすく展示します。

【料金】

一般620円、大学生410円

経塚出土の鏡

【開催日時】

2018年1月2日(火) ~ 2018年5月13日(日)

9:30~17:00(入館は閉館の30分)

休刊日

【開催場所】

東京国立博物館

【内容】

経塚に納められたさまざまな鏡を展示し、平安~鎌倉時代の金工技術について紹介します。描かれた花や植物、風景等の文様に注目し、鏡の変遷と多様な文様がご理解いただけるような展示をします。

【料金】

一般620円、大学生410円

経塚―56億7000万年のタイムカプセル―

【開催日時】

2017年7月4日(火) ~ 2018年5月13日(日)

9:30~17:00(入館は閉館の30分)

休館日:月曜日

【開催場所】

東京国立博物館

【内容】

末法思想の影響の下で平安時代に造営されるようになった経塚は、古代、中世、近世と大きく3つの画期があります。特に末法思想が色濃く反映された古代の経塚からは、経典を保護する経筒やその外容器をはじめ、副納された当時の工芸品がさながらタイムカプセルのように埋納されています。

ここでは、古代の経塚出土の経筒のうち、紀年銘や文字が残された経筒を取り上げます。

【料金】

一般620円、大学生410円

奈良時代の文字と役人の世界

【開催日時】

2018年1月2日(火) ~ 2018年5月13日(日)

9:30~17:00(入館は閉館の30分)

休館日:月曜日

【開催場所】

東京国立博物館

【内容】

古代社会において文字が記録や伝達手段としてどのように扱われていたか概観します。都で役人が使用した文房具や木簡などの平城京出土品や模造品、各地から出土した印など、文字資料を通じて古代国家と文字の関わりを解説します。

【料金】

一般620円、大学生410円

塼と塼仏

【開催日時】

2018年1月2日(火) ~ 2018年5月13日(日)

9:30~17:00(入館は閉館の30分)

休館日:月曜日

【開催場所】

東京国立博物館

【内容】

古代寺院における空間装飾を概観します。飛鳥時代から奈良時代の寺院の床や壁材に使用された塼や塼仏、塑像破片などの出土品を中心に展示し、伝来初期の仏教のあり方をご紹介します。

【料金】

一般620円、大学生410円

古代の墓誌

【開催日時】

2018年1月2日(火) ~ 2018年5月13日(日)

9:30~17:00(入館は閉館の30分)

休館日:月曜日

【開催場所】

東京国立博物館

【内容】

古代社会において文字が記録や伝達手段としてどのように扱われていたか概観します。

今回は古代の畿内の貴族を中心に普及した火葬墓に納められた墓誌を展示し、墓誌に刻まれた故人の姓名や没年月日、生前の事蹟がどのように記録されているかご紹介します。

【料金】

一般620円、大学生410円